1. 概要

片対数グラフはこの記事でも示したように、工学的によく用いられるグラフである。また、日常においても、指数関数的増加/減少を伴う現象(例えば伝染病の感染者数や、熱いコーヒーの自然冷却など)を視覚的に理解する上で有用なものである。しかし、これらは世間一般では認知度が低く、深く理解しようとすると瞬く間に数学の嵐になるため、うまく説明するのもなかなか簡単ではない。基本的には高校数学の範囲だが、実はうまく誤魔化されている箇所がある。例えば、

- ネイピア数 \( \mathrm{e} \) は、本質的に何なのか?

- 指数関数は実数全てにおいて定義される、と習うが、例えば \( 2^{1.1} \) や \( \mathrm{e}^{0.23} \) は具体的にどう計算するのか?

- 指数が無理数の場合、例えば \( 2^\sqrt{2} \) はどのように定義し、どのように計算するのか?

- \( \log_{10} 2 \) は 具体的にどう計算するのか?

などである。これらの疑問に対して、高校の範囲ではほとんど答えてくれない。

本記事では、これらの素朴な疑問に答えつつ、最終的に片対数グラフの意味するところを見出す。

内容的には数学なのだが、俺は純粋数学はあまり得意ではなく、厳密な数式展開はほどほどにして、ときには感覚的な手法を用いて直感的に結果を得るようなこともやっていく。これを感数学とでも名付けたい。

俺はもともと、高校までの数学は好きで得意だったが、大学数学になった瞬間に、嫌いで苦手になった。というのも、大学数学は超厳密になって、「そんなこと証明しなくても感覚的にイケるやろ!」という細かい内容まで一片の隙もなく記述していくからである。この厳密さが好きという人もいるだろうが、俺はダメだった。強引にエイやっと突き進んでいく展開の方が肌に合っている。

大学では、「生物は化学に、化学は物理に、物理は数学に、数学は哲学になる」と、どこかで聞いたが、言い得て妙だ。

2. 指数関数と対数関数

指数関数と対数関数は表裏一体なので、まとめて見てみよう。

2.1 指数関数

ある数をある回数乗じたものを考える。例えば、\( 2 \) を \( 3 \) 回乗じたものは、

$$ 2 \times 2 \times 2 = 2^3 \tag{2.1-1} $$

と表す。当たり前の内容だ。一方、これらの掛け算、例えば

$$ 2^3 \times 2^4 = 2^{3+4}=2^7 \tag{2.1-2}$$

など、いくつかの法則が見い出せる。これを一般化すると、

\begin{align}

\begin{split}

&a^m a^n &= a^{m+n} \\[0.5em]

&\left( a^m \right) ^n &= a^{mn} \\[0.5em]

&\left( ab \right) ^n &= a^n b^n

\end{split}

\tag{2.1-3}

\end{align}

となる。ただし、\( a,b \) は実数、\( m,n \) は自然数である。

式\(\text{(2.1-3)}\) を指数法則というが、容易に確認できるだろう。

次に、\( m,n \) を自然数から有理数に拡張することを考えるのだが、汎用性の観点から、\( m,n \) を有理数に拡張したとしても 式\(\text{(2.1-3)}\) は成り立って欲しい。そのような条件を考えていくと必然的に以下を定義できる。

\begin{align}

\begin{split}

&a^0 &= 1 & \left( a \neq 0 \right) \\[0.5em]

&a^{-n} &= \frac{1}{a^n} & \left( a \neq 0 \right)\\[0.5em]

&a^\frac{m}{n} &= \sqrt[n]{a^m}

\end{split}

\tag{2.1-4}

\end{align}

例えば \( 2^\frac{1}{2} = \sqrt{2} \) である。

さらに、\( m,n \) を実数に拡張するため、指数が無理数の場合を考えていく。例えば指数が \( \pi = 3.14159 26535 \dots \) の場合、\(\pi \) に限りなく近い有理数は存在するので、\( 2^\pi \) は \( 2^{3.1}, 2^{3.14}, 2^{3.141}, \cdots \) という風に、このような有理数乗の値に近づいていくだろうと予想できる。その極限として \( 2^\pi \) を定義する。

厳密には上記の有理数乗が収束していくかどうかは、この段階では不明であり証明する必要があるのだが、感覚的にOKとしよう。

なお、このように定義した無理数乗に対しても指数法則(式 \(\text{(2.1-3)}\))は成り立つことが分かっている。

さて、以上のように、すべての実数を指数にとれることが分かったので、以下のように指数関数を定義できる。

$$ y=a^x \left( a \neq 1, a>0 \right) \tag{2.1-5} $$

これを、「 \( a \) を底とする \( x \) の指数関数」という。

ただし、\( a \) を \(1\) ではない正の数とする。これは、\( a=1 \) の場合何を乗じても \(1\) となって定数になるからであり、\( a<0 \) を認めるとクソ面倒になるからである(\( x \) が偶数か奇数かで \( y \) の値は正負を行き来して振動する)。臭いものには蓋をしただけだ。

参考として、様々な底に対する指数関数を図2.1-1に示すが、式\(\text{(2.1-4)}\) で示したように \( a^0=1 \) であるから、全ての指数関数は 点\((0,1)\) を通る。

図2.1-1:様々な底に対する指数関数

さて、式\(\text{(2.1-5)}\) で指数関数を定義できたのだが、\( 2^{1.1} \) や \( 2^\sqrt{2} \) は具体的にどう計算するのか?は大いなる疑問だが、これは後で答えることにする。もっとも、力業で、例えば \( 2^{1.1}=2^\frac{11}{10} \) なので、\(10\) 乗して\( 2^{11} \)となるようなものを反復的に求めてもよいが、もっと良い方法がある。

2.2 対数関数

対数関数は指数関数の逆である。たとえば、\(2\) を何乗したら \(8\) になるか?という値を求める。もっとも、\(8\) は \( 2^3 \) なので、この解は \(3\) になるのだが、では \(2\) を何乗したら \(10\) になるか?と問われると困ってしまう。\( 2^4=16 \) なので、\(3 \sim 4\) の範囲に解はあるのだろうが、綺麗な数字ではないだろう。なので、このような値を \( \log_2 10 \) と表すことにする。これもまた、臭いものには蓋をしただけである。一般的に書くと、

$$ y=\log_{a} x \left( a \neq 1, a>0, x>0 \right) \tag{2.2-1} $$

となる。これを、「 \( a \) を底とする \( x \) の対数関数」という。

\( x>0 \) という条件が追加されているが、何乗かして負数になる数は考えたくないので、この条件を付けている。あるいは、対数関数は指数関数の逆関数であり、指数関数の値は常に正なので、必然的にこの条件があると考えてもよい(図2.2-1)。これは、式\(\text{(2.2-1)}\) を変形すると(というか \( \log \) の定義から明らかなように)、

$$ x=a^y \tag{2.2-2} $$

となり、式\(\text{(2.1-5)}\) と比べると \(x\) と \(y\) を入れ変えた形になっている。このような関数を逆関数といい、グラフ上は図2.2-1に示すように、\(y=x\) に対して線対称になる。また、式\(\text{(2.1-4)}\) で示したように \( a^0=1 \) であるから、全ての指数関数は 点\((0,1)\) を通り、全ての対数関数は 点\((1,0)\) を通る。

図2.2-1:指数関数と対数関数の例

また、\( \log \) の定義から明らかなように、

$$ a^{\log_a x} =x \tag{2.2-3} $$

である。\(a\) に、\(a\) を何乗かしたら \(x\) となる数を指数として乗じるので、その結果は当然 \(x\) となる。

次に対数関数の性質を考えるが、対数関数は指数関数の逆関数なので、式\(\text{(2.1-3)}\) 相当の結果が得られるだけである。すなわち、

\begin{align}

\begin{split}

&\log_a MN &= \log_a M + \log_a N \\[0.5em]

&\log_a \frac{M}{N} &= \log_a M – \log_a N \\[0.5em]

&\log_a M^k &= k\log_a M \\[0.5em]

\end{split}

\tag{2.2-4}

\end{align}

ただし、\( a \neq 1, a>0, M>0, N>0, k \) は実数とする。

たとえば、\( \log_a 10 = \log_a 2 + \log_a 5 \) であるし、\( \log_a 16 = 4\log_a 2 \) である。

また、底 \( a \) の変換は容易にできて、

$$ \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \tag{2.2-5} $$

となる。ただし、\( a,b,c \) は正の数、\( a \neq 1, c \neq 1 \) とする。

同様に、対数関数の性質を利用すれば指数関数の底も容易に変換できて、

$$ a^x = c^{\log_c a^x} = c^{x\log_c a} \tag{2.2-6} $$

となる。ただし、\(a \neq 1, c \neq 1, a>0, c>0 \) とする。

すなわち、指数関数も対数関数も底の変換が可能なので、ある代表値となる底を決めてやり、その底について議論すれば十分であることが分かる。

そのような代表値として何をとるべきか、についてだが、2つある。

一つは \(10\) である。人間は \(10\) 進法で考えることが多いので、\(10\) を底とするのは有用である。事実、工学用途では底を \(10\) とした対数を用いことが多く、常用対数と呼ばれている。

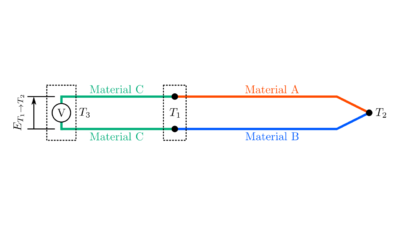

もう一つはネイピア数 \( \mathrm{e} = 2.71828 18284 \dots \) である。数学上重要な意味を持ち、これを底とする対数を自然対数という。これを理解するには微分を理解した方がよいので、次に微分を示す。

3. 微分と積分

微分と積分は高校数学の王様に位置すると言っても過言ではない。汎用性が非常に高く、かなりの種類の問題に対して使える万能ツールである。微分と積分の本質は、「無限小」を考えること、すなわち「極限」を考えることであり、現状コンピュータでは表現できず、人間の頭にしかない概念である。無限に小さいが、それはゼロではない。

無限に小さいとか意味分からん、と言うかもしれないが、我々は小学生のときにその概念を使っている。円の面積の公式 \( S=\pi r^2 \) はどのように教わっただろうか?おそらく、以下のようなものである。

図3.0-1は、円を周方向に分割し、その扇形を互い違いに並べたものである。図では \(16\) 等分しているが、この分割数を無限大にしたとき、それは \(r \times \pi r \) の長方形に限りなく近い形状となるはずである。その長方形の面積は円の面積 \( S \) と同じだから、\( S=\pi r^2 \) と求まる。

図3.0-1:円の面積の求め方

小学生の頃は、分割数を無限にしても形状は扇形なのだから少しだけ丸いはずだけど、まあ、おおよそ \( \pi r^2 \) としていいだろう、くらいの気持ちで、\( S=\pi r^2 \) を受け入れたと思う。数式を等号「 \( = \) 」で結ぶことの怖さをまだ知らない。しかし等号で結ぶことは両者が完全に同一であることを意味する。

このモヤモヤ感は、高校で微分と積分を習ったのち一応の解決を見る。すなわち、角度 \( \mathrm{d} \theta \, \mathrm{[rad]}\) の扇形の面積は \( \frac{1}{2} r^2 \mathrm{d} \theta \) に限りなく等しいから(*1)、\( \theta \) を \(0 \sim 2 \pi \, \mathrm{[rad]} \) まで積分して、

$$ \int_0^{2 \pi} \frac{1}{2} r^2 \mathrm{d} \theta = \pi r^2 \tag{3.0-1} $$

と求まる。積分記号を使うとそれらしく見えるが、考え方は図3.0-1と同じであり、極限という概念を理解したかどうか、の違いしかない。

小学生の自分にはこう答えるだろう。

「無限に分割した扇形は確かに丸みはゼロにならないけど、その丸みが気にならないようにさらに分割できるよね。その分割した扇形の丸みがまだ気になるなら、さらに分割できるよね。こういう操作を際限なくできるのだから、それは長方形に限りなく近いと言っていいだろうね」と。

///———-(*1) ここから———-///

角度 \( \mathrm{d} \theta \, \mathrm{[rad]}\) の扇形の面積について補足する。

図3.0-2に示すように、扇形の面積は内接する三角形の面積に限りなく等しい。また、その三角形の高さは \( r \sin \mathrm{d} \theta \) であり、 今 \( \theta \) が無限小の場合を考えているから、\( \sin \mathrm{d} \theta \) は \( \mathrm{d} \theta \) に限りなく等しい。この極限は、高校数学では、扇形とそれに近い三角形の幾何学的関係から導くが、3.3節に示すTaylor展開により、式 \(\text{(3.3-23)}\)のように一瞬で導出できる。

すなわち、角度 \( \mathrm{d} \theta \) の扇形の面積は、内接する三角形の面積 \( \frac{1}{2} r^2 \mathrm{d} \theta \) に限りなく等しい。

図3.0-2:扇形の面積の近似

一方、弧度法では \( 360 \, \mathrm{[deg]}=2 \pi \, \mathrm{[rad]}\) であるから、角度 \( \mathrm{d}\theta \mathrm{[rad]} \) の扇形の面積は \( \pi r^2 \times \frac{ \mathrm{d}\theta}{2\pi} = \frac{1}{2} r^2 \mathrm{d}\theta \) となることを利用して上記と同じ結果を得るが、これは円の面積が \( S=\pi r^2 \) を既知としてしまっているから、円の面積の公式を求める際に用いると自己矛盾する。したがって、円の面積の公式を求める際は、上記のような極限による近似を示さないと意味がない。

///———-(*1) ここまで———-///

3.1 極限

まずは極限の定義を見てみよう。

$$ \lim_{x \to a} f(x) = L \tag{3.1-1} $$

任意の正の数 \( \epsilon \) に対し、ある適当な正の数 \( \delta \) が存在して、\( 0 < |x-a| < \delta \) を満たす全ての実数 \( x \) に対し、\( |f(x)-L| < \epsilon \) が成り立つ。

ヤバい。

これは大学数学の最初の方に習う、いわゆる「\( \epsilon – \delta \) 論法」という奴だが、俺はこれで数学が嫌いで苦手になった。しかし、いろいろ学んだ今になって振り返ると、この極限の定義は素晴らしいものであり、また微分や積分の本質を理解する上で有用なものだと思う。

「\( x \) を \( a \) に限りなく近づけると、\( f(x) \) は \( L \) に限りなく近づく」ということを言っているだけなのだが、なぜこんなヤバい表現になったのかというと、「限りなく」という表現が曖昧なためである。

極限の定義をイメージしたものを図3.1-1に示すが、極限の定義を言い換えれば次のようになるだろう。

「\( f(x) \) を目標値 \( L \) に対して、ある誤差 \( \epsilon \) 未満にしたいとき、\( x \) は \( a \) から距離 \( \delta \) 未満にとればよく、そのような \( \delta \) の取り方は \( \epsilon \) がどんなに小さくても存在する。」

「\( \epsilon – \delta \) 論法」の素晴らしいところは、誤差 \( \epsilon \) を評価している点である。つまり、図3.0-1で示したような、円を周方向に無限に分割してもその扇形はわずかに丸いのではないか?という疑問に対し、その丸み( \( \epsilon \) に相当する)は分割数をさらに多くすることで( \(\delta\) に相当)、どこまでも小さくできる、ということを定量的に表現している。重要なのは、「誤差を小さくしようと思ったら、どこまでも小さくできる」ということであり、これが極限の本質である。

図3.1-1:極限の定義のイメージ

3.2 微分

微分とは、あるパラメータに関連して変動する値に着目したとき、そのパラメータに対する値の変化量を示すものと言える。例えば、走行する車の「位置」は時間によって変化していくが、位置の単位時間に対する変化量を見ると、それは「速度」である。たったこれだけのことである。

一般的に書くと次のようになる。

$$ f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} \tag{3.2-1} $$

このように定義される関数 \( f'(x) \) を 「 \( f(x) \) の微分」とか「 \( f(x) \) の1階微分」とか「 \( f(x) \) の導関数」という。また、\( f'(x) \) を \( \frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x} \) と表現することもある。

前述の車の速度の話に戻ると、「\(1\) 時間で \(\text{60 [km]}\) 進んだ」とき、平均速度は \(\text{60 [km/h]}\) だが、途中加速や減速をしているかもしれない。任意の瞬間における速度は、「\(1\) 時間」という幅を狭めていけばいい。\(1\) 分あたり、\(1\) 秒あたり、\(0.1\) 秒あたり…と、際限なく小さい時間幅で考えた場合の速度が、車の位置の微分であり、車のタコメータが示している速度がそれに近い。

また、証明は省くが、基本的な関数についての微分は以下のように比較的容易に計算できる。

$$ \left( x^k \right)’ =k x^{k-1} \quad \left( kは実数 \right) \tag{3.2-2} $$

例えば、\( \left(\sqrt{x} \right)’=\frac{1}{2 \sqrt{x}} \)である。このように冪関数を微分すると、指数が前に出てきて次数が \(1\) つ下がる。習いたての頃、これを比喩して、「人生微分したい(\(3\) 次元 → \(2\) 次元になってアニメの世界に移りたい)」と言う人がいた。

微分の定義から明らかなように、定数の微分はゼロである。また、\( f(x) \) を定数倍したものの微分は、 \( f'(x) \) の定数倍に等しい。これは直感的にも嬉しい性質である。

\begin{align}

\begin{split}

&\left( a \right)’ &= 0 & \quad \left( aは実数 \right) \\[0.5em]

&\left( a f(x) \right)’ & = a f'(x) & \quad \left( aは実数 \right)

\end{split}

\tag{3.2-3}

\end{align}

三角関数の微分は以下のようになる。

\begin{align}

\begin{split}

&\left( \sin x \right)’ &= \cos x \\[0.5em]

&\left( \cos x \right)’ & = -\sin x

\end{split}

\tag{3.2-4}

\end{align}

ただし、角度 \( x \) の単位はラジアン \(\text{[rad]}\) である。\( 360 \, \mathrm{[deg]}=2 \pi \, \mathrm{[rad]}\) であり、数学では三角関数の角度は \(\text{[rad]}\) で表すことが多い。これは、微分した際に余計な補正係数が出てこないからである。

また、式\(\text{(3.2-3)}\) を見ると、\(2\) 回微分すると自分自身に負号がつき、\(4\) 回微分すると自分自身となることが分かる。すなわち、

\begin{align}

\begin{split}

& \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} \sin x &= -\sin x \\[0.5em]

& \frac{\mathrm{d}^4}{\mathrm{d}x^4} \sin x &= \sin x \\[0.5em]

& \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} \cos x &= -\cos x \\[0.5em]

& \frac{\mathrm{d}^4}{\mathrm{d}x^4} \cos x &= \cos x

\end{split}

\tag{3.2-5}

\end{align}

さて、お待ちかねの指数関数 \( f(x)=a^x \) を微分してみよう。

\begin{align}

\begin{split}

\left( a^x \right)^{\prime} &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{a^{x+\Delta x}-a^x}{\Delta x} \\[0.5em]

&= a^x \lim_{\Delta x \to 0} \frac{a^{\Delta x}-1}{\Delta x}

\end{split}

\tag{3.2-6}

\end{align}

ここで、

$$ \lim_{\Delta x \to 0} \frac{a^{\Delta x}-1}{\Delta x}= \, ? \tag{3.2-7} $$

の値は不明だが、これがもし \(1\) ならば、計算が簡単になるのにな、と気づく。

したがって、この値が \(1\) となるような底 \( a \) の値を \( \mathrm{e} \) と置くと、\( f(x)=\mathrm{e}^x \) における微分は、

\begin{align}

\begin{split}

\left( \mathrm{e}^x \right)^{\prime} &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\mathrm{e}^{x+\Delta x}-\mathrm{e}^x}{\Delta x} \\[0.5em]

&= \mathrm{e}^x \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\mathrm{e}^{\Delta x}-1}{\Delta x} \\[0.5em]

&=\mathrm{e}^x

\end{split}

\tag{3.2-8}

\end{align}

となり、微分したものが自分自身となった。

この \( \mathrm{e} \) をネイピア数といい、自然対数の底として用いられる。前述のように、微分の計算が単純になるため、数学で扱う底としては最もよく用いられる。ちなみに底が \( \mathrm{e} \) でない場合の微分は次のようになり、\( \log_\mathrm{e} a \) という係数が出てくるため、あまり美しくない。

\begin{align}

\begin{split}

\left( a^x \right)’ &= \left( \mathrm{e}^{\log_\mathrm{e} a^x} \right)’ \\[0.5em]

&= \left( \mathrm{e}^{x \log_\mathrm{e} a} \right)’ \\[0.5em]

&=a^x \log_\mathrm{e} a

\end{split}

\tag{3.2-9}

\end{align}

結局、ネイピア数 \( \mathrm{e} \) とは、

$$ \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\mathrm{e}^{\Delta x}-1}{\Delta x} = 1 \tag{3.2-10} $$

を満たす値であった。これはグラフ的に解釈すると、\( x=0 \) における接線の傾きが \(1\) であることと同値である。

図3.2-1:ネイピア数を底とする指数関数とx=0における接線の傾き

一方で、今までの話とは何ら関係なく、次のような極限を考えた人たちがいた。

$$ \lim_{n \to \infty} \left( 1+ \frac{1}{n} \right)^n \tag{3.2-11} $$

これは、複利計算する過程で知りたい値だったらしい。そして、この値はネイピア数 \( \mathrm{e} \) と等しいことに、彼らは後に気づく。本当にそうなるか確認してみよう。まず、\( \Delta x=\frac{1}{n} \) と置いて、式\(\text{(3.2-11)}\) を変形すると、

$$ \lim_{\Delta x \to 0} \left( 1+\Delta x \right)^\frac{1}{\Delta x} \tag{3.2-12} $$

となる。式\(\text{(3.2-12)}\) を 式\(\text{(3.2-10)}\) の左辺の \( \mathrm{e} \) に代入してみる。すると、

\begin{align}

\begin{split}

\lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{\Delta x}-1}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\left\{ \left( 1+\Delta x \right)^\frac{1}{\Delta x} \right\}^{\Delta x}-1}{\Delta x} \\[1em]

&=\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\left( 1+\Delta x \right)-1}{\Delta x} \\[1em]

&=\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} \\[1em]

&=1

\end{split}

\tag{3.2-13}

\end{align}

となり、式\(\text{(3.2-10)}\) の右辺と同じく \(1\) となった。したがって、式\(\text{(3.2-12)}\) は \( \mathrm{e} \) に収束するとしてよいだろう。この説明は数学的には不可なのだが、直感的にはこれでよいだろう。厳密な証明は代ゼミの山本先生の動画が分かりやすい。

図3.2-3:代ゼミ<ミニ体験講座>高3生対象「微積に現れるeの世界と試験に出る極限」数学 山本俊郎講師

@代ゼミサテラインチャンネル

以上のように、ネイピア数 \( \mathrm{e} \) は、いくつかの定義方法がある。すなわち、

$$ \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\mathrm{e}^{\Delta x}-1}{\Delta x} = 1 \tag{3.2-10} $$

$$ \mathrm{e} := \lim_{n \to \infty} \left( 1+ \frac{1}{n} \right)^n \tag{3.2-14} $$

俺は式\(\text{(3.2-14)}\) の定義が好きである。なぜなら \( n \) を自然数として順当に手計算していくことが可能だからである。

ところで、ネイピア数 \( \mathrm{e} \) を底とする指数関数および対数関数は数学上特別であり、これらには特別な表記を用いる。指数関数はそのまま \( \mathrm{e}^x \) と表すが、対数関数は、

$$ \ln x := \log_\mathrm{e} x \tag{3.2-15} $$

と表す。そして、底を省略した場合は底が \(10\) とみなし、これを常用対数という。すなわち、

$$ \log x := \log_{10} x \tag{3.2-16} $$

とする。しかし残念なことに、日本の教科書(特に数学)では底を省略した場合、自然対数を意味することが多い。したがって、本サイトでは、自然対数は \( \ln \)、常用対数は底を省略せず \( \log_{10} \) と表記することとする。

以上が、最初の素朴な疑問、

ネイピア数 \( \mathrm{e} \) は、本質的に何なのか?

に対する一つの答えである。

3.3 Taylor展開

片対数を語りたいがために執筆した本記事だが、ちゃんと説明しようとすると微分にも足を突っ込まざるを得なかった。前節までで、指数関数や対数関数の定義、それらの特別な底であるネイピア数 \( \mathrm{e} \) の概要は示したものの、具体的にどうやって計算するのか、という当初の素朴な疑問には何も答えていない。ここでは、\( 2^{1.1} \) や \( \mathrm{e}^{0.23} \)、\( 2^\sqrt{2} \) などを、具体的にどう計算するのか、に対する一つの答えを書く。もちろん関数電卓やexcelで計算すれば一発だが、内部の計算処理は具体的にどうなっているのか、を考えていく。

まず、ある関数 \( f(x) \) について、\( x=x_0 \) における値が既知であるとき、その近傍の値をうまく近似できないか、と考える。一般化すると、次のTaylor展開が可能である。

無限回微分可能な関数 \( f(x) \) について、ある点 \( x=x_0 \) におけるTaylor展開は、次式のように表せる。

\begin{align}

\begin{split}

f(x) &= f(x_0)\\[1em]

&+f^{\prime}(x_0)(x-x_0)\\[1em]

&+\frac{1}{2!}f^{\prime\prime}(x_0)(x-x_0)^2\\[1em]

&+\frac{1}{3!}f^{\prime\prime\prime}(x_0)(x-x_0)^3\\[1em]

&+\cdots \\[1em]

&=\sum_{n=0}^\infty \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n

\end{split}

\tag{3.3-1}

\end{align}

ただし、右辺の級数が収束する場合においてのみ成り立つ。

ヤバそうに見えるが、実は簡単である。

記号「 \( ! \) 」は階乗といって、例えば \( 5!=5\times4\times3\times2\times1 \) である。また、\( 0!=1 \) と定義する。

Taylor展開は、\( x_0 \) におけるあらゆる情報 \( f(x_0),f^{\prime}(x_0),\cdots \) を持っている場合、\( x_0 \) からわずかに離れた位置 \( x \) における値はどのように近似できるかを示す式と言える。

一番強引な近似は、

$$ f(x)=f(x_0) \tag{3.3-2} $$

としてしまうことである。\( x_0 \) からわずかしか離れていないんだから、その値は \( f(x_0) \) でいいだろ、ということで、これを \(0\) 次近似という。たとえば、現在の気温は \( 20 {}^\circ\mathrm{C} \) であることが分かっている場合、\(1\) 時間後の気温を現在と同じ \( 20 {}^\circ\mathrm{C} \) だ、と予測するのがこの近似である。

一方、現時点における温度の上昇率は \(2\, [{}^\circ \mathrm{C/h}]\) であるという追加情報があれば、\(1\) 時間後は \(2 {}^\circ\mathrm{C}\) 上昇し、\(22 {}^\circ\mathrm{C}\) になるという予測ができる。これは、

\begin{align}

\begin{split}

f(x) &= f(x_0)\\[0.5em]

&+f^{\prime}(x_0)(x-x_0)

\end{split}

\tag{3.3-3}

\end{align}

と近似するのに等しい。なぜなら \(1\) 階の微分は増加率を意味しているからである。(図3.3-1)

図3.3-1:Taylor展開のイメージ

さらに近似精度を向上させるためには、\((x-x_0)\) の冪級数として表せばよいのではないか、と考えられる。

式\(\text{(3.3-1)}\) の各項の係数は、\(n\) 階微分係数が元の関数と一致するように選んでいる。試しに式\(\text{(3.3-1)}\) の右辺を微分してみよう。

\begin{align}

\begin{split}

f(x) &= f(x_0)&+f^{\prime}(x_0)(x-x_0)&+\frac{1}{2!}f^{\prime\prime}(x_0)(x-x_0)^2&+\frac{1}{3!}f^{\prime\prime\prime}(x_0)(x-x_0)^3&+\cdots \\[1em]

f^{\prime}(x) &= 0&+f^{\prime}(x_0)&+f^{\prime\prime}(x_0)(x-x_0)&+\frac{1}{2!}f^{\prime\prime\prime}(x_0)(x-x_0)^2&+\cdots \\[1em]

f^{\prime\prime}(x) &= 0&+0&+f^{\prime\prime}(x_0)&+f^{\prime\prime\prime}(x_0)(x-x_0)&+\cdots \\[1em]

\vdots

\end{split}

\tag{3.3-4}

\end{align}

ここで、式\(\text{(3.3-4)}\) にて \(x=x_0\) を代入すると、\(\left(x-x_0\right)^n \) の項はゼロとなり、結局、\(n\) 階微分係数 \( f(x_0),f^{\prime}(x_0),f^{\prime\prime}(x_0),\cdots \) は、元の関数 \( f(x) \) のそれと全て一致することが分かる。各係数に階乗「!」が入っているのは、式\(\text{(3.2-2)}\) に示したように冪級数の微分は指数が前に出てきて次数が \(1\) つ下がるので、それを打ち消すためのものであることが分かる。

したがって、このように \( x=x_0 \) における \(n\) 階微分係数が全て元の関数と一致するのだから、\( x=x_0 \) の近傍においては、もはや元の関数と同じとしてよいだろう、と言える。この説明は数学的には不可だが、直感的説明としては問題ないだろう。

ただし、Taylor展開には適用範囲があって、式\(\text{(3.3-1)}\) の補足に書いたように、

ただし、右辺の級数が収束する場合においてのみ成り立つ。

これは当然の話で、\( x_0 \) からあまりにも遠い位置では、近似しきれない可能性があるということだ。これを収束半径という。これについては詳しく書かないが、そんなものもあるんだな、程度で問題ない。

試しに、指数関数 \( \mathrm{e}^x \) を \( x=0 \) 周りでTaylor展開してみよう(\( x_0=0 \) とする)。式\(\text{(3.2-8)}\) で示したように、微分すると自分自身になる特別な指数関数が \( \mathrm{e}^x \) であった。つまり、何回微分しようが \( \mathrm{e}^x \) である。そして、\( \mathrm{e}^0=1 \) なので、

\begin{align}

\begin{split}

\mathrm{e}^x&=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots \\[1em]

&=\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!} \quad (-\infty<x<\infty)

\end{split}

\tag{3.3-5}

\end{align}

となる。マジか。しかも収束半径は無限大である。すなわち、あらゆる実数 \( x \) について式\(\text{(3.3-5)}\) は成り立つと言っているのである。

ちょっとまてよ、式\(\text{(3.2-14)}\) では次のように \( \mathrm{e} \) を定義していた。

$$ \mathrm{e} := \lim_{n \to \infty} \left( 1+ \frac{1}{n} \right)^n \tag{3.2-14} $$

実はこれを拡張して、次のように定義できることが知られている。

$$ \mathrm{e}^x := \lim_{n \to \infty} \left( 1+ \frac{x}{n} \right)^n \tag{3.3-6} $$

ということは、

$$ \lim_{n \to \infty} \left( 1+ \frac{x}{n} \right)^n =\sum_{k=0}^\infty \frac{x^k}{k!} \quad \left(= \mathrm{e}^x \right) \tag{3.3-7} $$

が成り立つということである。(紛らわしくないように右辺では記号を \(k\) に変えた)

確認してみよう。

二項定理より、任意の実数 \(a,b \) および自然数 \( n \) に対して、次式が成り立つ。

$$ (a+b)^n = \sum_{k=0}^n {}_n \mathrm{C}_k a^{n-k} b^k \tag{3.3-8} $$

\({}_n \mathrm{C}_k\) は組み合わせを表しており、

\begin{align}

\begin{split}

{}_n \mathrm{C}_k &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \\[1em]

&=\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!}

\end{split}

\tag{3.3-9}

\end{align}

である。したがって、式\(\text{(3.3-7)}\) の左辺を展開すると、

\begin{align}

\begin{split}

&\lim_{n \to \infty} \left( 1+ \frac{x}{n} \right)^n \\[1em]

&=\lim_{n \to \infty} \sum_{k=0}^n {}_n \mathrm{C}_k \left( \frac{x}{n} \right)^k \\[1em]

&=\lim_{n \to \infty} \sum_{k=0}^n \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!} \left( \frac{x}{n} \right)^k \\[1em]

&=\lim_{n \to \infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{n^k} \\[1em]

&=\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}

\end{split}

\tag{3.3-10}

\end{align}

となり、式\(\text{(3.3-7)}\) の右辺と一致することが分かる。

すなわち、式\(\text{(3.3-6)}\) による \(\mathrm{e}^x\) の定義は、Taylor展開に等しい。

しかし、Taylor展開で本当に \(\mathrm{e}^x \) の値が求まるのだろうか。確認してみよう。

試しに \( \mathrm{e},\mathrm{e}^4,\mathrm{e}^8 \) のTaylar展開による近似と真値の差を表3.3-1に示すが、確かに真値に収束するのが分かる。

表3.3-1:eを底とする指数関数のTaylor展開による近似と真値との比較

Taylor展開の素晴らしいところは、指数の計算を単なる冪級数の計算に変換しているところである。例えば、\( \mathrm{e}^{0.23} \) の計算は次のようにすればよい。

$$ \mathrm{e}^{0.23}=1+0.23+\frac{0.23^2}{2!}+\frac{0.23^3}{3!}+\cdots \tag{3.3-11} $$

厳密には無限に足し合わせなければならないが、表3.3-1に示したように、現実的な \(n\) の範囲でほとんど真値に近い値となる。このTaylor展開による近似を用いなければ、\( \mathrm{e}^{0.23}=\mathrm{e}^{\frac{23}{100}} \) なので、\(100\) 乗して \( \mathrm{e}^{23} \) となる値を反復的に計算しなければならない。考えただけでゾッとする。

このTaylor展開による近似が、最初の素朴な疑問「\( 2^{1.1} \) や \( \mathrm{e}^{0.23} \) は具体的にどう計算するのか?」の一つの回答である。いやいや、\( 2^x \) のTaylor展開はどうなるのか?、と言いたいかもしれないが、式\(\text{(2.2-6)}\) で示したように、指数関数は底の変換が容易にできる。すなわち、

$$ 2^{1.1} = \mathrm{e}^{\ln 2^{1.1}} = \mathrm{e}^{1.1\ln 2} \tag{3.3-12}$$

となる。したがって、\(\ln 2\) の値が分かればよい。より一般には \(\ln x\) のTaylor展開が分かればよい。

ということで、\(\ln x\) をTaylar展開していく。

まず、\(\ln x\) の微分を求めよう。

\begin{align}

\begin{split}

\left( \ln x \right)^{\prime} &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\ln(x+\Delta x) – \ln x}{\Delta x} \\[1em]

&=\lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x} \ln \left( \frac{x+\Delta x}{x} \right) \\[1em]

&=\lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x} \ln \left( 1+\frac{\Delta x}{x} \right) \\[1em]

&=\lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{x} \frac{x}{\Delta x} \ln \left( 1+\frac{\Delta x}{x} \right) \\[1em]

&=\frac{1}{x} \lim_{\Delta x \to 0} \ln \left( 1+\frac{\Delta x}{x} \right)^{\frac{x}{\Delta x}} \\[1em]

&=\frac{1}{x} \ln \mathrm{e} \\[1em]

&=\frac{1}{x}

\end{split}

\tag{3.3-13}

\end{align}

となる。計算の最後の方で、式\(\text{(3.2-14)}\) を用いた。すなわち、\(n=\frac{x}{\Delta x}\) と置けば、

\begin{align}

\begin{split}

\lim_{\Delta x \to 0}\ln \left( 1+\frac{\Delta x}{x} \right)^{\frac{x}{\Delta x}}&=\lim_{n \to \infty} \ln \left( 1+\frac{1}{n} \right)^n \\[1em]

&=\mathrm{e}

\end{split}

\tag{3.3-14}

\end{align}

自然対数 \( \ln x \) の微分が分かったので、Taylor展開していこう。やはり \( x=0 \) 周りでTaylor展開したいのだが、\( \ln x \) は \( x=0 \) で定義できないので、\( x=1 \) 周りでTaylor展開することを考える。一方で、これは \( x \) 方向に \(-1\) 移動した \( \ln(1+x) \) を \( x=0 \) 周りでTaylor展開するのと同じであるから(図3.3-2)、この展開を行う。

図3.3-2:自然対数のx方向平行移動の様子

\begin{align}

\begin{split}

\ln(1+x)&=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots \\[1em]

&=\sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n+1}x^n}{n} \quad (-1 < x \leq 1)

\end{split}

\tag{3.3-15}

\end{align}

収束半径に注目すると、\( -1 < x \leq 1 \) であり、\( \ln(1+x) \) に対するTaylor展開であるから、\(0 < 1+x \leq 2 \) となり、\( \ln 2 \) より大きい数はTaylar展開で計算できなさそうである。しかし、全ての正の実数は、

$$ \alpha 2^n \quad (1 \leq \alpha < 2, nは整数) \tag{3.3-16} $$

と表せるので、

$$ \ln(\alpha 2^n) = \ln \alpha + n\ln 2 \tag{3.3-17} $$

となり、\( \ln 2 \) の値をTaylor展開で求めておけば、同じくTaylor展開により\( \ln \alpha \) を算出することで、任意の正の実数に対する自然対数を求めることができる。実際に \( \ln 2 \) の値をTaylor展開で求めてみよう。

\begin{align}

\begin{split}

\ln 2 &= \ln (1+1) \\[1em]

&= 2-\frac{2^2}{2}+\frac{2^3}{3}-\frac{2^4}{4}+ \cdots

\end{split}

\tag{3.3-18}

\end{align}

しかし、式\(\text{(3.3-18)}\) の方法は、収束半径 \( -1 < x \leq 1 \) の端であり、収束が遅いことが予想される。そこで、次のように変換してみる。

\begin{align}

\begin{split}

\ln 2 &= \ln \left( \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} \right) \\[1em]

&= \ln \left( 1+\frac{1}{3} \right)+\ln \left( 1+\frac{1}{2} \right)

\end{split}

\tag{3.3-19}

\end{align}

式\(\text{(3.3-18)}\) と 式\(\text{(3.3-19)}\)の方法で計算し比較したものを表3.3-2に示すが、やはり 式\(\text{(3.3-18)}\) は収束が遅いことが分かる。

表3.3-2:ln 2 のTaylor展開による近似と真値との比較

参考として、\( \ln 0.1,\ln 1.1,\ln 1.9\) の計算結果を表3.3-3に示す。やはり、収束半径に近い値ほど収束は遅いので、収束を早めたい場合は 式\(\text{(3.3-19)}\) のような変形を行ったほうが良いだろう。

表3.3-3:自然対数のTaylor展開による近似と真値との比較

以上より、あらゆる指数関数の具体的な計算は、Taylor展開により可能であることが分かった。

一方、対数関数も 式\(\text{(2.2-5)}\) に示したように底の変換は容易にできるため、次式のように変換することで、あらゆる対数関数の具体的な計算もTaylor展開により可能であることが分かる。

$$ \log_a b = \frac{\ln b}{\ln a} \tag{3.3-20} $$

最初の素朴な疑問、

指数関数は実数全てにおいて定義される、と習うが、例えば \( 2^{1.1} \) や \( \mathrm{e}^{0.23} \) は具体的にどう計算するのか?

指数が無理数の場合、例えば \( 2^\sqrt{2} \) はどのように定義し、どのように計算するのか?

\( \log_{10} 2 \) は 具体的にどう計算するのか?

に対する一つの答えがこれである。

ついでに三角関数の \( x=0 \) 周りのTaylor展開を以下に示す。

\begin{align}

\begin{split}

\sin x &= x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\cdots \\[1em]

&=\sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^{n}x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (-\infty < x < \infty)

\end{split}

\tag{3.3-21}

\end{align}

\begin{align}

\begin{split}

\cos x &= 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\cdots \\[1em]

&=\sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^{n}x^{2n}}{(2n)!} \quad (-\infty < x < \infty)

\end{split}

\tag{3.3-22}

\end{align}

指数関数と同様に収束半径は無限大となる。つまり、あらゆる実数 \( x \) について式\(\text{(3.3-21)}\) \(\text{(3.3-22)}\) は成り立つということである。マジか。

指数関数のTalor展開の衝撃に慣れてしまった感はあるが、幾何的に定義した三角関数が単なる冪級数に変換できることはやはり驚くべきことである。また、式\(\text{(3.2-4)}\) で示したように、\( \sin x \) を微分すると \( \cos x \) に、\( \cos x \) を微分すると \( -\sin x \) になることが直感的に分かる。さらに、式\(\text{(3.2-5)}\) で示したように、\(2\) 回微分すると自分自身に負号がつき、\(4\) 回微分すると自分自身となることも直感的に分かる。

また、高校数学でよく利用される次の極限、

$$ \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}=1 \tag{3.3-23} $$

これは、\( \sin x\) のTaylor展開を \(1\) 次の項まで考えれば容易に導ける。すなわち、\( x \) が限りなく \(0\) に近いとき、\( x^2 \) 以上の高次の項はゼロとみなせるので (無限小\( \times \)無限小は、もはやゼロとしてよい)、\( \sin x \approx x \) となるからである。

またさらに、式\(\text{(3.3-5)}\) で示した \( \mathrm{e}^x \) のTaylor展開と、三角関数のTaylor展開を見比べてみよう。

\begin{align}

\begin{split}

\mathrm{e}^x&=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots \\[1em]

\sin x &= x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\cdots \\[1em]

\cos x &= 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\cdots \\[1em]

\end{split}

\tag{3.3-24}

\end{align}

\( \mathrm{e}^x \) は \(1\) 回微分すると自分自身になり、\( \sin x, \cos x \) は \(4\) 回微分すると自分自身になるから、似たようなTaylor展開になるのは納得できる。そして、\( \sin x \) と \( \cos x \) を上手く足し合わせると \( \mathrm{e}^x \) になるんじゃないか、と気づく。しかし、三角関数のTaylor展開は正負が交互に出てくるので嫌らしいな、と思う。

ここで、\(2\) 乗したら \(-1\) になる想像上の数、虚数単位 \( \mathrm{i} \) を使うことを考える。

$$ \mathrm{i}^2=-1 \tag{3.3-25} $$

\( \mathrm{e}^x \) のTaylor展開に対し、\(x\) を \(\mathrm{i}x \) として代入してみる。

\begin{align}

\begin{split}

\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}&=1+\mathrm{i}x – \frac{x^2}{2!} – \mathrm{i}\frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \mathrm{i}\frac{x^5}{5!} – \frac{x^6}{6!} – \mathrm{i}\frac{x^7}{7!} +\cdots \\[1em]

&=\left( 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\cdots \right) + \mathrm{i} \left( x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\cdots\right) \\[1em]

&=\cos x + \mathrm{i} \sin x

\end{split}

\tag{3.3-26}

\end{align}

マジか。指数関数と三角関数がつながってしまった。ここで、\( x=\pi \) とすると、

$$ \mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}}+1=0 \tag{3.3-27} $$

有名なオイラーの公式を導ける。

なお、\(\mathrm{e}^x, \sin x, \cos x\) は、もともとは実数 \(x\) に対して定義したものであるが、式\(\text{(3.2-26)}\) のように、複素数に対しても定義できる。(本記事では詳細は書かない)

3.4 積分

さて、片対数を説明する上で積分は必要ないのだが、せっかく微分をやったので、その表裏一体である積分についても見てみよう。

積分とは、限りなくゼロに近い量を、際限なく足し合わせた量のことを言う。例えば、3.0節で円の面積を求める際に、限りなく面積ゼロに近い扇形を、際限なく足し合わせて、それが長方形の面積に限りなく近いことを利用して \( S=\pi r^2 \) を求めたが、この足し合わせのことを積分という。

例えば、走行する車の速度を単位時間毎に計測すれば、ある時刻からある時刻までの移動距離を計算できるだろう。時刻を \(x \)、速度を \( f(x) \) とした場合、ある時刻 \( x \) から \( x+\mathrm{d}x \) までの移動距離を考えてみよう。

ここで、\( \mathrm{d}x \) とは、限りなくゼロに近い量を表す記号である。\( \Delta x \) はある程度小さい量だが \( \lim \) を付けない限り、限りなくゼロに近いとは限らない。すなわち、\( \mathrm{d}x \) は極限をとる(\(=\)無限小となる)ことが約束されている量といえる。言葉遊びのようになったが、微分や積分では無限小となる量を考える際に、よく \( \mathrm{d}x \) という表記を用いる。

速度\( \times \) 時間\(=\)距離であるから、限りなくゼロに近い時間幅 \( \mathrm{d}x \) における移動距離 \( \mathrm{d}F \) は、以下のように表せる。

$$ \mathrm{d}F=f(x)\mathrm{d}x \tag{3.4-1} $$

図3.4-1:積分のイメージ

この \( \mathrm{d}F \) を、ある時刻 \( a \) から \( b \) へ足し合わせることで、この区間の総移動距離 \( F_{ab} \) を表現できるだろう。この足し合わせを以下のように表現する。

\begin{align}

\begin{split}

F_{ab} &= \int_a^b \mathrm{d}F \\[1em]

&= \int_a^b f(x) \mathrm{d}x

\end{split}

\tag{3.4-2}

\end{align}

なお、図3.4-1に示すように、長方形の面積の足し合わせは、\( y=f(x) \) と \( x \) 軸の囲む面積と同じには見えないが、\(\mathrm{d}x\) は実際は無限小なので、この分割は実際には無限に多いことを考慮すると、円の面積を求めたときと同じように、両者の面積は同じとしてよい。

今、式\(\text{(3.4-2)}\) を具体的にどう計算するのか不明であるが、ある時刻 \(a\) から \(x\) までの移動距離(図3.4-1中の黄色の長方形で示す合計面積)を \( F(x) \) と表すことにする。すなわち、

$$ F(x)= \int_a^x f(x) \mathrm{d}x \tag{3.4-3} $$

また、ある時刻 \(a\) から \(x+\mathrm{d}x\) までの移動距離(図3.4-1中の黄色と赤色の長方形で示す面積)は \( F(x+dx)\) であるが、\( F(x) \) からの増分は \( f(x)\mathrm{d}x \) に等しいことが分かる。つまり、

$$ F(x+\mathrm{d}x)-F(x)=f(x)\mathrm{d}x \tag{3.4-3} $$

両辺を \(\mathrm{d}x\) で割ると次式を得る。

$$ \frac{F(x+\mathrm{d}x)-F(x)}{dx}=f(x) \tag{3.4-4} $$

ん!?

式\(\text{(3.4-4)}\) の左辺は、微分の定義そのものではないか。

結局、\(F(x)\) は、微分すると \(f(x)\) になる関数であることが分かった。一般に、\(F(x)\) を \(f(x)\) の原始関数といい、これを求めることを積分という。つまり、積分は微分の逆操作である。

したがって、ある時刻 \(a \) から \( b \) までの総移動距離 \( S_{ab} \) は、\(F(b)-F(a) \) と表すことができ、これを以下のように表現する。

\begin{align}

\begin{split}

S_{ab}&=\int_a^b f(x) \mathrm{d}x \\[1em]

&=\left[ F(x) \right]_a^b \\[1em]

&=F(b)-F(a)

\end{split}

\tag{3.4-5}

\end{align}

3.0節で、以下のように書いたが、

微分と積分は高校数学の王様に位置すると言っても過言ではない。汎用性が非常に高く、かなりの種類の問題に対して使える万能ツールである。

その万能っぷりを一部紹介する。

また、\( \mathrm{e}^x \) は微分すると自分自身になる、とか、\(\sin x, \cos x\) の微分についてやたら強調したが、その理由も合わせて示す。

3.4.1 物体の運動(物理)

ある物体をある高さから落下させ、地面に衝突させた。高さを \(2\) 倍にした場合、地面衝突直前の物体の速度は何倍になるか。また、落下から衝突までの時間は何倍になるか。なお重力加速度を \( g \,\mathrm{[m/s^2]}\) とする。

物体の質量を \( m \,\text{[kg]}\)、物体の位置を \(x \,\text{[m]}\)(落下直前の高さを \(x=0\) とし、重力方向を正とする)、時刻を \( t \,\mathrm{[s]}\)(落下直前の時刻を \( t=0 \) とする)とすると、運動方程式により以下が成り立つ。

\begin{align}

\begin{split}

m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}&=mg \\[1em]

\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}&=g

\end{split}

\tag{3.4.1-1}

\end{align}

式\(\text{(3.4.1-1)}\) の両辺を積分して次式を得る。

$$ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=gt+C_1 \tag{3.4.1-2}$$

さらに、式\(\text{(3.4.1-1)}\) の両辺を積分して次式を得る。

$$ x=\frac{1}{2}gt^2+C_1 t+C_2 \tag{3.4.1-3} $$

ここで、\( C_1 , C_2\) は積分定数であるが、次の初期条件により、

\begin{align}

\begin{split}

\left. \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}&=0 \\[1em]

\left. x\right|_{t=0}&=0

\end{split}

\tag{3.4.1-4}

\end{align}

\( C_1=0, C_2=0 \) となる。すなわち、時刻 \( t \) における物体の速度および位置は次式で表せる。

$$ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=gt \tag{3.4.1-5}$$

$$ x=\frac{1}{2}gt^2 \tag{3.4.1-6} $$

今、高さを \(2\) 倍にしたので、式\(\text{(3.4.1-6)}\) より、落下から衝突までの時間は \( \sqrt 2 \) 倍となる。また、式\(\text{(3.4.1-5)}\) より、地面衝突直前の物体の速度も\( \sqrt 2 \) 倍となる 。

注目してほしいのは、この問題を解くにあたり使用した法則は 式\(\text{(3.4.1-1)}\) のみであることだ。あとの式は単なる積分の演算であり、機械的に計算したに過ぎない。この問題はシンプルな系だが、より複雑な系になるほど、機械的に解ける手法は重宝する。これが万能ツールたる理由である。

3.4.2 単振動(物理)

質量 \(m \,\text{[kg]}\) の物体がバネにつるされ、単振動している。このとき、物体の位置を一般的に表せ。なお、バネ定数は \(k \,\text{[N/m]}\) とする。

時刻を \( t \,\text{[s]}\)、つり合いの位置からの変位を \(x\,\text{[m]}\) とすると、フックの法則および運動方程式より、以下が成り立つ。

\begin{align}

\begin{split}

m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}&=-kx \\[1em]

\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}&=-\frac{k}{m}x

\end{split}

\tag{3.4.2-1}

\end{align}

式\(\text{(3.4.2-1)}\) を見ると、\( x \) は、\(2\) 回微分すると自分自身に負号がつく関数だと分かる。式\(\text{(3.2-5)}\) に示したように、そのような特徴を持つ関数は、\( \sin , \cos \) である。係数に注意すると、式\(\text{(3.4.2-1)}\) の一つの解は、次のように表せる。

$$ x=\sin \omega t \tag{3.4.2-2} $$

ここで、

$$ \omega^2=\frac{k}{m} \tag{3.4.2-3} $$

とする。式\(\text{(3.4.2-2)}\) は特殊解といい、一般解ではない。というのも、\(2\) 回微分を行うので、積分定数に相当するものが \(2\) つ出てくるはずである。これらの定数を考慮すると、一般解は例えば以下のように表現することができる。

\begin{align}

\begin{split}

x&=A\sin(\omega t+\alpha) \\[1em]

x&=A\cos(\omega t+\beta) \\[1em]

x&=B\sin(\omega t)+C\cos(\omega t)

\end{split}

\tag{3.4.2-4}

\end{align}

先の例題と同じように、この問題を解くにあたり使用した法則は式\(\text{(3.4.2-1)}\) のみであり、あとは機械的な演算である。

物理で単振動を習った際、\(\sin, \cos\) がどこから出てきたか面食らうところだが、その運動を記述する微分方程式を見ると、\(2\) 回微分すると自分自身に負号がつく関数であるから、そのような特徴をもつ三角関数が出てくるのは当然である。

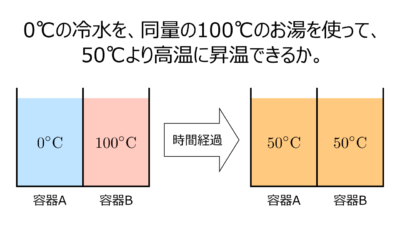

3.4.3 非定常熱伝達(伝熱工学)

今、容器に入れた熱いコーヒーが、周囲温度 \( T_\infty \,\mathrm{[^\circ C]}\) の空気中に晒されている。このとき、時間経過に伴うコーヒーの温度履歴を示せ。なお、容器の熱容量は無視する。また、コーヒーの質量を \(m \,\mathrm{[kg]}\)、比熱を \(c \,\mathrm{[J/(kg \cdot K)]}\)、温度を \(T \,\mathrm{[^\circ C]}\)、初期温度を \(T_i \,\mathrm{[^\circ C]}\) 、放熱の熱伝達係数を \(h \,\mathrm{[W/(m^2 \cdot K)]}\)、伝熱面積を \(S \,\mathrm{[m^2]}\) とする。

微小時間 \(\mathrm{d}t\) の間にコーヒーの温度 \(T\) が \(\mathrm{d}T\) だけ変化したとすると、コーヒーの熱量の収支は次式で表現できる。

\begin{align}

\begin{split}

mc\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}&=-hS(T-T_\infty) \\[1em]

\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}&=-\frac{hS}{mc}(T-T_\infty)

\end{split}

\tag{3.4.3-1}

\end{align}

式\(\text{(3.4.2-1)}\) を見ると、\( T \) は、\(1\) 回微分すると自分自身に負号がつく関数だと分かる。式\(\text{(3.2-8)}\) に示したように、\(\mathrm{e}^x\) は何回微分しても自分自身となるが、指数の係数を工夫すると、例えば \(\left(\mathrm{e}^{-x}\right)^{\prime}=-\mathrm{e}^{-x} \) となり、自分自身に負号をつけることができる。

したがって、式\(\text{(3.4.3-1)}\) の一般解は、指数関数になることが分かる。計算過程は省略するが、解は次式のようになる。

$$\theta=\frac{T-T_\infty}{T_i-T_\infty}=\mathrm{e}^{-\frac{hS}{mc}t} \tag{3.4.3-2} $$

図3.4.3-1に解の様子を示すが、温度が高いうちは冷却速度は大きく、温度低下とともに冷却速度も小さくなることが分かる。これは、日常の経験と一致する。

図3.4.3-1:熱い物体を一様温度流体中に置いた際の過渡温度変化

以上、\(3\) つ例を挙げたが、工学的な現象には必ずと言っていいほど微分方程式が関係しており、これらの現象を予測したりする際には、微分や積分を駆使して一般解(原始関数)を求めることになる。このとき、微分して自分自身になるような \( \mathrm{e}^x \) や、\(2\) 回微分して自分自身に負号がつくような \( \sin x, \cos x\) といった三角関数は、一般解を探る糸口となる重要な関数である。

4. 片対数グラフ

ようやく本題の片対数グラフに入る。

今、ある指数関数

$$ y=k^x \left( k \neq 1, k>0 \right) \tag{4-1} $$

を考える。両辺に、底が \(b \, \left( b \neq 1,k>0 \right) \) の対数をとると、

$$ \log_b y = x \log_b k =ax \tag{4-2} $$

となる。ここで、

$$ a=\log_b k \tag{4-3} $$

と置く。

また、\(X\) 軸, \(Y\) 軸を

\begin{align}

\begin{split}

X \quad & \colon \; X軸 \\

Y \quad & \colon \; Y軸

\end{split}

\tag{4-4}

\end{align}

と表すことにする。今、\(Y\) 軸は対数をとるので、

\begin{align}

\begin{split}

X &= x \\

Y &= \log_b y = ax = aX

\end{split}

\tag{4-5}

\end{align}

と表せる。すなわち、\(Y\) は \(X\) の一次関数となる。

したがって、\(Y\) 軸を対数とした片対数プロットにて表すと、傾き \(a\) の直線となる。

指数関数は急激に増加/減少していくため、その傾向を人間の目では捉えにくい。このように片対数では直線に変換できるため、増加率の違いを容易に視覚的に捉えることができるようになる。対数というものは、小さい数を拡大して大きい数を縮小し、広範囲に広がった数値を満遍なく見せてくれる、そんなものである。

例えば、細菌は細胞分裂を繰り返して増殖していくので、指数関数的に個数が増加することが知られている。ある細菌を培養し、ある時間毎に細菌の個数を数えたデータが図4-1だったとする。この図を見てどう思うだろうか。綺麗に指数関数的に増えているように見えるだろう。

図4-1:細菌の個数の推移

一方、全く同じデータを、\(Y\) 軸に常用対数(底が \(10\))をとってグラフ化したものが図4-2である。

これを見ると、\(X=4 \sim 5\) あたりで、増加速度が局所的に大きくなっていることが一目瞭然である。これは、図4-1では見落として気づかなかった部分だろう。

図4-2:細菌の個数の推移(Y軸は対数)

このように、注目する現象が指数関数的であるときは、対数を用いて評価したほうが見落としは少ない。図4-2のように、軸の片方だけ対数をとったものを「片対数グラフ」という。底は何を用いても指数関数は直線になるが、人間は \(10\) 進法が一番考えやすいので、工学用途では底を \(10\) とした常用対数をよく用いる。

\(Y\) 軸の目盛はどうなっているかというと、\(\log_{10}\) をとった値になっており、下表に値の一覧を示す(有効数字 \(4\) 桁)。これは関数電卓で求めたが、具体的な計算方法は3.3項に示したようにTaylor展開により求めることができる。

表4-1:常用対数の値

| \(\log_{10} Y\) | 備考 |

|---|---|

| \( \log_{10} 1 = 0 \) | \( 10^0 = 1 \) |

| \( \log_{10} 2 \approx 0.3010 \) | \( 10^{0.3010} \approx 2 \) |

| \( \log_{10} 3 \approx 0.4771 \) | \( 10^{0.4771} \approx 3 \) |

| \( \log_{10} 4 \approx 0.6021 \) | \( 10^{0.6021} \approx 4 \) |

| \( \log_{10} 5 \approx 0.6990 \) | \( 10^{0.6990} \approx 5 \) |

| \( \log_{10} 6 \approx 0.7782 \) | \( 10^{0.7782} \approx 6 \) |

| \( \log_{10} 7 \approx 0.8451 \) | \( 10^{0.8451} \approx 7 \) |

| \( \log_{10} 8 \approx 0.9031 \) | \( 10^{0.9031} \approx 8 \) |

| \( \log_{10} 9 \approx 0.9542 \) | \( 10^{0.9542} \approx 9 \) |

| \( \log_{10} 10 = 1 \) | \( 10^1 = 10 \) |

具体的な値を見ていくと、例えば次のように対数の性質が成り立っていることを確認できる。

\begin{align}

\begin{split}

\log_{10} 4 &= 2 \log_{10} 2 \\[1em]

\log_{10} 5 &= 1 – \log_{10} 2 \\[1em]

\log_{10} 6 &= \log_{10} 2 + \log_{10} 3

\end{split}

\tag{4-6}

\end{align}

表4-1では \(Y=1 \sim 10\) の整数値に対する常用対数の具体的な値を示したが、これより大きい/小さい \(Y\) に対しては次のように計算できる。\(0\) より大きい全ての実数は、

$$ \alpha 10^n \quad (1 \leq \alpha < 10, nは整数) \tag{4-7} $$

と表せるので、\(Y=1 \sim 10\) の全ての実数に対する常用対数があれば、\(0\) より大きい全ての実数に対する常用対数が計算できる。すなわち、

$$ \log_{10} \left( \alpha 10^n \right) = n+ \log_{10} \alpha \tag{4-8} $$

となる。

常用対数の目盛は、図4-3のようになる。

対数目盛では、同じ距離移動することは、同じ倍数になることを意味する。例えば、「\(2\sim6\)」までと、「\(3\sim9\)」までは、それぞれ \(3\) 倍になっているから、同じ距離である。\(0\) より大きい任意の実数 \(p,q\) の対数目盛における距離は、

$$ \log_a q – \log_a p = \log_a \frac{q}{p} \tag{4-9} $$

であるから、\(\frac{q}{p}\) が等しければ距離は等しいことが分かる。

図4-3:常用対数の目盛

5. おわりに

片対数グラフについて書きたいと思い執筆を始めた本記事だが、素朴な疑問を解決するために、微分/積分やTaylor展開にも足を突っ込む内容となった。

高校の時にどのような順序で習ったか忘れたが、今回のように指数関数から入り、素朴な疑問を解決するために、微分/積分、そしてTaylor展開を理解する、という流れは自然なので、こういう学び順も良いのではないかと思った。

本記事は要約すると、

- 指数関数の指数を自然数から有理数、無理数へと拡張し、全ての実数において定義する。

- 指数関数の逆関数として対数関数を定義する。

- 指数関数/対数関数は、底の変換が容易に可能であり、ある代表的な底を決めてやれば、各関数に対する性質は議論できる。そのような底は、\(10\) や ネイピア数 \(\mathrm{e}\) があることを知る。

- ネイピア数 \(\mathrm{e}\) を理解するため、まず微分を理解する。

- 微分の発展として、ある関数を冪級数へ近似する方法であるTaylor展開を理解する。これにより、指数関数や対数関数の具体的な計算方法を理解する。

- 微分と表裏一体である積分を理解する。また、多くの現象には微分方程式が絡んでおり、それを解く際には、微分して自分自身になるような \( \mathrm{e}^x \) や、\(2\) 回微分して自分自身に負号がつくような \( \sin x, \cos x\) といった三角関数が、一般解を探る糸口となる重要な関数であることを理解する。

- 片対数グラフの仕組みを理解する。

というような展開であった。