1. 概要

温度や熱という物理量は、我々がこの世界に生まれてから今に至るまで、日常的に体験することのできる量である。それゆえに、その現象が当たり前、そうなって当然だと感覚的に思ってしまうこともあるだろう。しかし、深く考えようとすると難しいことがある。例えば、以下の現象はどのように説明するだろうか。

- 卵を熱湯で茹でてから冷水で表面を冷却したのち、空気中に放っておくと、ゆで卵が再び熱くなるのは何故か。

- 「フー」は冷たくて「ハー」は暖かいのは何故か。(寒い時に手に息を吐くやつ。)

- 100℃の空気 (例えばサウナやドライヤーの温風) に触れても火傷しないが、100℃のお湯に触れると火傷するのは何故か。

- 厚みのあるステーキを焼くのにかかる時間は、半分の厚みのステーキを焼く時間の2倍以上要するのは何故か。

いずれも「当然の」現象だが、論理的に説明しようとするとかなり難しいことに気が付くだろう。このように、温度や熱は身近なものだが、詳細を知ろうとすれば難しくなる、そんなギャップを持っている。このようなギャップを埋め、定量評価を可能にし、制御できるようにすることに、学問の意義があるのだろう。

本記事では、伝熱工学に関する問題を扱い、定量評価に至る過程を紹介する。

2. 関連文書

本記事の関連文書を下表に示す。

| No. | 文書番号など |

|---|---|

| 1 | 日本機械学会 (2013). 『JSMEテキストシリーズ 伝熱工学』. 丸善出版株式会社. |

| 2 | 熱移動 (n.d.). Retrived Nov. 16, 2021 from https://reference.wolfram.com/language/PDEModels/tutorial/HeatTransfer/HeatTransfer.html#2013991835 |

| 3 | 絶対温度とは何か (積分因子とは何か). (n.d.). Retrived Nov. 16, 2021 from http://fnorio.com/0101absolute_temperature1/absolute_temperature1.html |

3. 詳細

さて、1章に示した問いかけはいずれも興味深いが、今回は以下の問題を扱う。

0℃の冷水を、同量の100℃のお湯を使って、50℃より高温に昇温できるか。

容器Aに冷水を、容器Bにお湯を入れて、互いの容器を熱的に接触させる。すると、時間が経つにつれて冷水は0℃から50℃へ、お湯は100℃から50℃へ、温度変化していくことは想像に難くない。

図3-1:容器内温度のイメージ

放熱の無い理想的な条件でさえ50℃がやっとなのだから、冷水を50℃より高温にすることは不可能のように思える。しかし、これは可能だ。

まず、図3-2のように考える。上記では容器A, Bで考えていたが、同じ流量で流れてくる冷水とお湯を、それぞれ金属配管の中に流してやり、2つの管の間はろう付けするなどして熱が伝わりやすいようにする。すると、長さが無限大の位置では、50℃になるだろう。

図3-2:冷水とお湯の温度トレンド (並流)

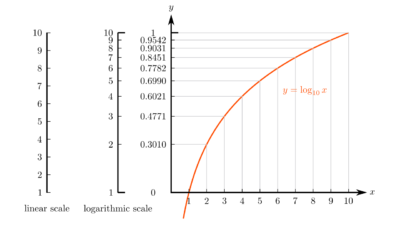

図3-2では、位置とともに温度差が小さくなっていくのだが、これは何故だろうか。

経験的にも明らかなことだが、温度差が大きいと熱交換量も大きい。例えば、熱いコーヒーを机上に放置すると、最初の1分の方が、しばらく経ってからの1分よりも、コーヒーの温度低下量は大きい。すなわち、コーヒーから空気や机への放熱量も大きいということである。

したがって、熱交換を行う2つの物体間の熱交換量は、その温度差に比例する。ゆえに、この温度差を小さくならないようにできるなら、冷水を50℃より高温に昇温できるのではないだろうか。

図3-2では、冷水とお湯を同じ向きに流したが、逆向きに流すとどうなるだろうか。

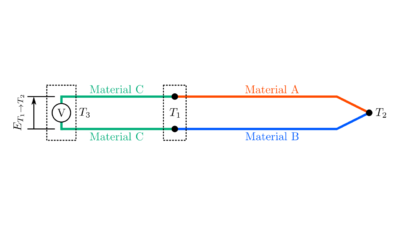

図3-3: 冷水とお湯の温度トレンド (向流)

冷水とお湯を逆向きに流した場合を図3-3に示すが、同流量の場合、温度トレンドは直線かつ平行となる。(厳密には、流量が時間変化せず、かつ流れ方向の熱通過率が一定という前提も必要。)

温度差は位置によらず一定となり、減衰してゼロに漸近することは無い。したがって、各位置における熱交換量も減衰することがなくなり、冷水は50℃をはるかに超えて昇温することができる。今回は理想的な断熱条件における検討だが、配管を適切に断熱すれば、現実的な熱交換器においても、冷水を50℃より高温に昇温することができる。このような熱交換器を、向流型熱交換器という。一方、図3-2に示すようなものは並流型熱交換器という。

ちなみに、冷水とお湯の流量が同一でない場合は、例えば下図のような温度トレンドとなる。

図3-4:並流型熱交換器 (冷水とお湯の流量が異なる場合)

図3-5: 向流型熱交換器 (冷水とお湯の流量が異なる場合)

並流型の場合は容易に想像できると思うが、向流型の場合は、流量の大小によって温度差が拡大したり縮小したりする。これらの図は適当に描いたのではなく、伝熱工学的に計算して表示したものであり、その詳細を次章に示す。

4. 数学的補足

このような問題を考える際の王道的方法は、微小領域について成り立つ式を考えること、すなわち微分方程式を導くことである。本章では、関連文書(1)~(3)に基づき、微分方程式の導出および解法を示す。

まず、並流型について考える。

図4-1に示すように、隔壁を介して流れる並流型熱交換器を考える。3章では2本の金属管を考えたが、より簡単になるように、2本の矩形管が熱的に接触している場合を考えよう。注目する微小領域の長さを \(\mathrm{d}x\) 、奥行を単位長さとする。

図4-1:並流型熱交換器における微小領域の取り方

ここで、

\begin{alignat}{3}

&x & \quad & \colon \; 位置 && \mathrm{[m]} \\

&T_\mathrm{h} & \quad & \colon \; 位置 \, x \, における高温流体温度 & \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[K]\,or\,[^\circ \mathrm{C}]} \\

&T_\mathrm{hi} & \quad & \colon \; 高温流体入口温度 && \mathrm{[K]\,or\,[^\circ \mathrm{C}]} \\

&T_\mathrm{ho} & \quad & \colon \; 高温流体出口温度 && \mathrm{[K]\,or\,[^\circ \mathrm{C}]} \\

&T_\mathrm{c} & \quad & \colon \; 位置 \, x \, における低温流体温度 && \mathrm{[K]\,or\,[^\circ \mathrm{C}]} \\

&T_\mathrm{ci} & \quad & \colon \; 低温流体入口温度 && \mathrm{[K]\,or\,[^\circ \mathrm{C}]} \\

&T_\mathrm{co} & \quad & \colon \; 低温流体出口温度 && \mathrm{[K]\,or\,[^\circ \mathrm{C}]} \\

&K & \quad & \colon \; 熱通過率 && \mathrm{[W/(m^2\cdot K)]} \\

&\dot{Q} & \quad & \colon \; 伝熱量 && \mathrm{[W]}

\end{alignat}

である。

このとき、隔壁 ( 長さ: \(\mathrm{d}x\), 奥行:単位長さ) を介して高温流体から低温流体への伝熱量 \(\mathrm{d}^\prime \dot{Q} \) は、微小部分の隔壁面積が \(\mathrm{d}x\) であることに注意すると、

$$ \mathrm{d}^\prime \dot{Q}=K ( T_\mathrm{h} {}- T_\mathrm{c} ) \mathrm{d}x \tag{4-1} $$

と表せる。\(\mathrm{d}^\prime\) のプライムは、状態量ではないことを意味するが、詳細は後述する。ここで、\(K \) は熱通過率と呼び、高温流体と低温流体の温度差のみで伝熱量を表せるようにしたパラメータである。図4-2に示すように、この部分の伝熱は、隔壁と高温流体の間、隔壁と低温流体の間には対流熱伝達が、隔壁内部では熱伝導が生じているが、その結果として生じている熱流束 \(q \) はいずれも同一である。すなわち、

\begin{align}

\begin{split}

& 高温流体~隔壁間 \hspace{25mm}& q &= h_\mathrm{h} ( T_\mathrm{h} {}- T_\mathrm{wh} ) \\[0.5em]

& 隔壁内 \hspace{25mm}& q &= \lambda \frac{T_\mathrm{wh} {}- T_\mathrm{wc}}{\delta} \\[0.5em]

& 隔壁~低温流体間 \hspace{25mm}& q &= h_\mathrm{c} ( T_\mathrm{wc} {}- T_\mathrm{c} )

\end{split}

\tag{4-2}

\end{align}

ここで、

\begin{alignat}{3}

&q & \quad & \colon \; 熱流束 && \mathrm{[W/m^2]} \\

&T_\mathrm{wh} & \quad & \colon \; 位置 \, x \, における高温流体側の隔壁表面温度 & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[K]\,or\,[^\circ \mathrm{C}]} \\

&T_\mathrm{wc} & \quad & \colon \; 位置 \, x \, における低温流体側の隔壁表面温度 && \mathrm{[K]\,or\,[^\circ \mathrm{C}]} \\

&h_\mathrm{h} & \quad & \colon \; 高温流体側の対流熱伝達係数 && \mathrm{[W/(m^2\cdot K)]} \\

&h_\mathrm{c} & \quad & \colon \; 低温流体側の対流熱伝達係数 && \mathrm{[W/(m^2\cdot K)]} \\

&\lambda & \quad & \colon \; 隔壁の熱伝導率 && \mathrm{[W/(m\cdot K)]} \\

&\delta & \quad & \colon \; 隔壁の板厚 && \mathrm{[m]}

\end{alignat}

である。

図4-2:隔壁を介した二流体間の熱交換

式\(\text{(4-2)}\) では \(q\) の表現方法は3つあるが、\(T_\mathrm{wh}\) や \(T_\mathrm{wc}\) といった中間温度を用いずに \(q\) を表現したい。つまり、通常は既知である \(T_\mathrm{h}\) と \(T_\mathrm{c}\) の温度を用いて表現できれば、取り扱いが容易となる。整理するのは厄介に見えるが、

$$(T_\mathrm{h}- T_\mathrm{wh}) + (T_\mathrm{wh}- T_\mathrm{wc}) + (T_\mathrm{wc}- T_\mathrm{c})= T_\mathrm{h}- T_\mathrm{c} \tag{4-3} $$

となるから、式 \(\text{(4-2)}\) の両辺の逆数をとって足し合わせると、

$$ q = \cfrac{T_\mathrm{h} – T_\mathrm{c}}{\cfrac{1}{h_\mathrm{h}} + \cfrac{\delta}{\lambda} + \cfrac{1}{h_\mathrm{c}}} = K ( T_\mathrm{h} {}- T_\mathrm{c} ) \tag{4-4}$$

を得る。すなわち、

$$K= \cfrac{1}{\cfrac{1}{h_\mathrm{h}} + \cfrac{\delta}{\lambda} + \cfrac{1}{h_\mathrm{c}}} \tag{4-5}$$

なる関係がある。

実際の熱伝達はいくつかの種類はあるものの、全体的な熱伝達を評価するには、熱通過率 \(K\) を考慮するだけでよいことがわかる。

さて、微分方程式を導出していく。図4-1に示す微小領域における熱バランスを考える。

まず前提として、熱力学第1法則 (エネルギー保存則) がある。

$$ \mathrm{d}U = \mathrm{d}^{\prime}Q + \mathrm{d}^{\prime}W \tag{4-6} $$

ここで、

\begin{alignat}{3}

&U & \quad & \colon \; 内部エネルギー && \mathrm{[J]} \\

&Q & \quad & \colon \; 外部から流入した熱量 && \mathrm{[J]} \\

&W & \quad & \colon \; 外部から為された仕事 & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[J]}

\end{alignat}

である。

\(\mathrm{d}\) は一般には微小量を意味するが、熱力学ではさらに、その変数が状態量であることを意味する (全微分の \(\mathrm{d} \) の意味)。状態量については後述するが、系の状態だけで一意的に決まる量のことを言う。\(Q\) と\(W\) には \( \mathrm{d}^\prime \) とプライムを付けたが 、熱量や仕事は状態量ではないことを示している (全微分の \(\mathrm{d}\) とは異なる)。

内部エネルギー \(U\) は説明が難しい量だが、系の状態だけで一意的に決まる量であり、微視的に見たときの分子や原子のもつ力学的エネルギーの総和である。

たとえば、水を鍋に入れて火にかけると温度が上昇するが、これを熱力学的に言うと、「内部エネルギー \(U_1\) の水に対し、火にかけて熱量 \(Q\) を加えたところ、内部エネルギーは \(U_2\) になった」となるだろう。沸騰などしない場合は仕事 \(W\) はゼロと見做せるから、この場合、 熱量 \(Q\) が全て内部エネルギーの増加に使われて、\(U_2-U_1\) だけ内部エネルギーが増加し、我々はそれを水温の上昇として観測していることになる。

さて、ここで仕事について言及する。

「今日は仕事で疲れた」などと日常生活で言うが、物理や熱力学で言うところの仕事は全く違う。仕事とは、エネルギーの移動形態の一つであり、力×距離の次元をもつ。すなわち、

$$ \mathrm{d}^\prime W=F\mathrm{d}x \tag{4-7} $$

ここで、

\begin{alignat}{3}

&W & \quad & \colon \; 仕事 && \mathrm{[J]} \\

&F & \quad & \colon \; 力 && \mathrm{[N]} \\

&x & \quad & \colon \; 位置 & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[m]}

\end{alignat}

式 \(\text{(4-7)}\) では \( \mathrm{d}^\prime \) とプライムを付けたが、一般的な物理学ではプライムは付けなくてよい。熱力学では状態量ではない (=全微分の \(\mathrm{d}\) とは異なる意味合い)、という意味であり、本記事で一貫性を持たせるために、熱力学の表記方法に従って記述しているだけである。

なぜ力×距離を仕事と定義するかだが、なんとなく、ある力をある距離掛けたらエネルギーになりそう、とも言えるだろうが、そうなるように単位を組み立てたからである。

初めて見る物理量に対しては、まず単位に着目すべきである。式 \(\text{(4-7)}\) が言っていることは、\( \mathrm{[J]=[N \cdot m]}\) ということである。これを確認するために、エネルギー \(\mathrm{[J]}\) の単位を確認してみよう。たとえば、運動エネルギーは次式で表現できる。

$$ K = \frac{1}{2} m \left(\frac{\mathrm{d} x}{ \mathrm{d} t }\right)^2 \tag{4-8} $$

ここで、

\begin{alignat}{3}

&K & \quad & \colon \; 運動エネルギー && \mathrm{[J]} \\

&m & \quad & \colon \; 質量 && \mathrm{[kg]} \\

&x & \quad & \colon \; 位置 & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[m]} \\

&t & \quad & \colon \; 時間 & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[s]}

\end{alignat}

すなわち、

$$ \mathrm{[J]} = \mathrm{\left[ kg \cdot \frac{m^2}{s^2} \right]} \tag{4-9} $$

となる。

一方、Newtonの運動方程式を見てみよう。

$$ m \frac{\mathrm{d}^2 x}{ \mathrm{d} t^2 } = F \tag{4-10} $$

ここで、

\begin{alignat}{3}

&m & \quad & \colon \; 質量 && \mathrm{[kg]} \\

&x & \quad & \colon \; 位置 & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[m]} \\

&t & \quad & \colon \; 時間 & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[s]} \\

&F & \quad & \colon \; 力 && \mathrm{[N]}

\end{alignat}

すなわち、

$$ \mathrm{\left[ kg \cdot \frac{m}{s^2} \right]} = \mathrm{[N]} \tag{4-11} $$

となる。

式 \(\text{(4-9)}\) \(\text{(4-11)}\) を見比べると、\( \mathrm{[J]=[N \cdot m]}\) であることが確認できる。いろいろ書いたが、物理で言うところの仕事とは「力×距離」であり、そのような定義のもと、種々の法則が記載されている。

単位というものはとても重要で、それを用いた計算の結果は、単位の計算と一致する。例えば、「速度×時間=距離」となるが、速度というものが \(\mathrm{[m/s]}\) の単位であることを知っていれば、これに時間を乗ずれば距離になることは明らかである。同じように、熱伝導率という物理量が、\(\mathrm{[W/(m \cdot K)]}\) という単位であることを知っていれば、これに距離と温度を乗ずれば、単位 \(\mathrm{[W]}\) なる量が得られることも分かってしまう。このように、計算式と単位は対応するのだが、自分がこれに気付いたのは中学生の頃だったと思う。「はじき」などという教え方はヤバすぎるので、単位を習う小学生の頃から、この対応関係を気づかせるべきだと思う。この件については、代ゼミの亀田先生がブチギレているので、以下に貼っておく。

図4-3:代ゼミ 亀田 和久 化学 はじき @ホウレンソウ神

さて、仕事が「力×距離」なのはよいとして、熱力学では具体的にどう表現するのだろうか。熱力学ではピストンの例がよく使われるが、実はこれが、もっとも分かりやすい例えなのである。

今、気体の入ったシリンダーのピストンを圧力 \(p\) で \(\mathrm{d}x\) だけ押し込んだとする。(なぜ圧力がいきなり出てきたかは、あとで分かると思う)

\begin{alignat}{3}

&p & \quad & \colon \; 圧力 && \mathrm{[Pa]} \\

&x & \quad & \colon \; 位置 & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[m]} \\

&A & \quad & \colon \; 断面積 & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[m^2]} \\

&V & \quad & \colon \; 体積 & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[m^3]}

\end{alignat}

図4-4:気体の入ったシリンダーのピストンを押し込む様子

このとき、内部の物質は、この押し込みを仕事として、外部からエネルギーを受け取ることになる。結果として気体の内部エネルギーが増加し、我々は気体の温度上昇としてそれを観測するだろう。

ここで、圧力とは「力÷面積」の次元を持つ。SI単位系では、

$$ \mathrm{[Pa]}=\mathrm{\left[ \frac{N}{m^2} \right]} \tag{4-12} $$

となる。すなわち、「圧力」に「面積」を乗ずると「力」になる。今、ピストンの断面積を \( A \) とすると、力 \(pA\) を距離 \(\mathrm{d}x\) だけ加えたことになる。すなわち、

$$ \mathrm{d}^\prime W=pA\mathrm{d}x \tag{4-13} $$

さらに、\(A\mathrm{d}x=-\mathrm{d}V\) と表せるから (ピストンを押し込む場合、内部気体の体積は減少するから \(\mathrm{d}V<0\))、式\(\text{(4-13)}\) を整理すると、

$$ \mathrm{d}^\prime W=-p\mathrm{d}V \tag{4-14} $$

となる。

熱力学における仕事が何故 \(pV\) と表せるかは、初めに学んだときは面食らうが、圧力がエネルギーの次元を内包していて、それに体積を乗じるとエネルギーに変換できるところからきているだけである。

ただし、一つだけ条件がある。それは、「準静的過程」のもとに行われた仕事に対してのみ、式\(\text{(4-13)}\) や 式\(\text{(4-14)}\) は成り立つ。準静的過程とは、全体の平衡状態が保たれながら行われる過程であり、極端に言えば無限にゆっくりとピストンを押し込む過程である。なぜこんな過程を考えるかというと、平衡状態でない系の圧力は定義できず、結果として仕事も表せないからである。例えば、急激にピストンを押し込むと、圧力はシリンダー内部で分布が出てしまう。このような場合、内部の気体が為された仕事を正確に表現することは困難である。したがって、計算しやすいように理想的な条件を考えると、それが準静的過程になる、ということである。また、準静的過程は平衡状態を保ったままの過程であり、無限小の変化の向きを逆にとることもできるから、可逆過程である。

一般に、自然界のほとんどの 現象は不可逆過程 (非準静的過程) である。ならば、準静的過程という机上の空論を考えることに意味はあるのだろうか、と思うだろう。語弊を恐れずに言えば、熱力学は「平衡状態」を議論する学問であり、非平衡状態については何も答えてくれない。こう言うと、ひどく限定的な対象範囲に聞こえるかもしれないが、熱力学における重要な量である「状態量」と組み合わせて考えることによって、広範囲の知見を得ることができる。

状態量とは、系の状態だけで一意的に決まる量であり、圧力や温度、体積、内部エネルギー、エントロピーなどがある。例えば、ある山に登るルートは無限にあるが、ある人物がその山を登り頂上に立ったとき、その人物の位置エネルギーの増加分を知りたいとする。原理的には、彼の辿ったルートを細かく分析し、彼が発した力のうち、彼自身の位置エネルギー増加に寄与した部分とそうでない部分とに分解し (例えば、彼の力の一部は靴底のゴムをすり減らし、摩擦熱を生じさせることに使われる)、前者を足し合わせることで、彼が頂上に立ったときの位置エネルギー増加分を算出できるだろう。しかし、こんなことをしなくても、彼の位置エネルギー増加分は経路によらず \(mgh\) である (\(m\):人物の質量 \(\mathrm{[kg]}\), \(g\):重力加速度 \(\mathrm{[m/s^2]}\), \(h\):登った高さ \(\mathrm{[m]}\))。つまり、彼の位置エネルギー増加分は、彼の位置する高さによって一意に決まるのである。だから、彼の辿ったルートを細かく分析しなくとも、最も算出しやすい方法で計算しても結果は同じである。

同じように、シリンダー内の気体が、ある平衡状態1から別の平衡状態2へ、不可逆過程 (非準静的過程) にて変化したとする。シリンダーの中で爆発してもよいし、ピストンを狂気的に激しく動かしてもよい。そのような過程を経た平衡状態2は、この過程を全て追って物理量を算出することはほとんど不可能である。しかし、もし、平衡状態1から2へ遷移する「準静的過程」が存在するとしたら、こちらは式で容易に追えるのだから、こちらのルートで計算すればよい。そのようにして計算した結果は、状態量である限り、元の不可逆過程による変化分と同じになる。

誤解が無いように念押しすると、仕事 \(W\) と熱量 \(Q\) は状態量ではない。これらは系の状態によって一意の値を取らない。しかし、式\(\text{(4-6)}\) に示したように、これらの変化の和は状態量である内部エネルギー \(U\) の変化と等しい。

いや、そんなうまいこと準静的過程が存在するのか、つまり、任意の2つの平衡状態を結ぶ準静的過程 (可逆過程) は必ず存在するのだろうか。実は、これは証明することができない。準静的過程 (可逆過程) の存在を前提として作り上げられている熱力学から導かれる結論が、今後どの場合にも破綻する事がないという事をもって実証されるしかないのである。そして、今のところそのような破綻は見つかっていないようである。

ともかくも、「準静的過程」は実際には存在しない過程だが、「状態量」と組み合わせて利用すると、かなりの広範囲の事象について様々な知見を与えてくれる。だから、机上の空論と言って切り捨てるにはあまりに惜しい。数学的には、準静的過程を前提として、状態量を熱力学関数として表現することができ、非常に綺麗な式で書き表すことができる。だから、熱力学を数学的に完成させるためにも (状態量を全微分として表せられるように)、準静的過程という考え方は重要である。

このような前提知識のもと、再度、熱力学第1法則を見てみる。

$$ \mathrm{d}U = \mathrm{d}^{\prime}Q + \mathrm{d}^{\prime}W \tag{4-6} $$

\begin{alignat}{3}

&U & \quad & \colon \; 内部エネルギー && \mathrm{[J]} \\

&Q & \quad & \colon \; 外部から流入した熱量 && \mathrm{[J]} \\

&W & \quad & \colon \; 外部から為された仕事 & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[J]}

\end{alignat}

これはすなわち、エネルギー保存則を意味している。ある形態から他の形態へ変化する前後で、エネルギーの総量は常に一定不変であるという法則であるが、実はこれは、経験事実に過ぎない。というか、証明のしようが無いから、「法則」などと称して前提条件としているのである。エネルギー保存則は当然のことと思いがちだが、これが確定的に正しいとは言い切れない。ただ、人類がこれまで経験してきた事実はこれに反しないから、この法則は正しいものだと考えられている。

式 \(\text{(4-6)}\) はもう一つ、重要な事を示している。それは、熱と仕事が同じ次元を持つことである。エンジンやガスタービンなど、熱から仕事を取り出す機器が当たり前になった現代においては、熱や仕事はエネルギーの移動形態の一つであり、熱から仕事にも、仕事から熱にも変換できることは常識だが、このことに気づくまで、かなりの歴史があった。

考えてみてほしい。熱力学が未完成の時代において、「熱とは何か」あるいは「温度とは何か」を論理的に考えていくことの難しさを。例えば、当時は「熱素」という、目に見えず重さの無い熱の流体があって、これが流れ込むことによって、物体の温度が上昇したりするのだ、という考え方があり、19世紀に入っても信じられていた。現代から見れば笑い話かもしれないが、「熱」や「温度」といった難問に立ち向かい続けた人たちの思考の過程であって、とても笑うことなどできまい。その後、いくつもの注意深い実験や考察によって熱素説は否定され、熱力学は19世紀半ばころに完成する。

熱力学の完成に向けては、もう一つの難問があった。それは、熱から連続的な仕事を取り出そうとすると、必ず熱の一部を捨てなければならない、という事実である。これは経験事実としてもそうだし、理想的な熱機関 (熱リークや摩擦などの、不可逆な変化が起こらないようなもの) を考えたとしてもそうなることが分かっている。これは、熱が絡む動力機関の非常に奇妙な性質である。例えば、車のガソリンエンジンはマフラーから高温の排ガスを出しているが、この排ガスを外部に出すことなく、ガソリンの燃焼熱から連続的な仕事を取り出すことはできない。すなわち、熱から仕事に変換するときは、必ず捨てる熱が必要となり、それゆえ熱を100%仕事に変換することはできない。この事実は、当時の人間を大いに悩ませた。

この難問は、Clausiusの天才的な発想によって解決の糸口が見いだされた。彼は、これをそのまま受け入れた。すなわち、原理の一つとしたのである。後に、熱力学第2法則 (エントロピー増大測) と呼ばれるものである。この辺の背景は関連文書(3)が詳しい。

少し熱力学の背景を語ったが、この学問は非常に入り組んでいる。学生時代、工学部だったこともあり、いろいろな学問を広く浅く学んだ。その中でも熱力学は特殊だと感じていて、分かった気になっても問題を解こうとすると分からなかったり、あるいは問題が解けても一体何を解いたのか分からなかったり、別の本を読むと全く異なる論理展開がされているように見えたり、自分にとってはそんな学問であったので、熱力学は嫌いだった。しかし、何の因果か、仕事でこういう知識を必要とするようになり、大人になって改めて勉強しなければならなくなった。学生の頃は、試験をクリアするために、制限時間内に解かなければならないという制約があったのだが、大人になってこの制約が外れ、自らの意思で自由に学ぶとき、熱力学は非常に魅力的な学問であると感じている。

その魅力は、例えば、

- 身近な物理量である「熱」や「温度」というものを深く考えていくと、とたんに難しくなるという、ギャップ

- 分子や原子を知らない時代に完成した学問であり、特徴的な物理量のみで系を表すことに成功した数学体系であること

- 「熱」の本質に迫るべく考えられた種々の注意深い実験と、革命的な発想の絶妙な融合

- 「時間」を内包する唯一の学問であること

などが挙げられる。特に、2番目の、分子や原子といった概念が広く知られていない時代に完成した学問である、ということは驚くべきことである。いわば、

「シリンダーの中に入っている空気が根源的に何から構成されているかや、その細かい挙動など何も知らないが、このピストンを押したり引いたり、あるいはシリンダーに熱を加えたときに、どのような状態になるかは予測できる」

と言っているのである。「分子とか詳細は知らないが、予測はできる」格好良いではないか。

裏を返せば、例えば「温度の本質は何か」という問いには、熱力学は何も答えてくれない。これは、後に発展する「統計熱力学」の解釈から明らかになることである。

4番目の、「時間を内包する唯一の学問であること」については、次の状況を考えてよう。

今、坂の上からボールを指で突いて転がす映像を見せられたとする。しかし、我々は、この映像が順再生なのか逆再生なのか、区別できない。なぜなら、「ある速度で転がってきたボールが坂を駆け上がり指に触れて静止した」と考えても全く問題ないからである。

図4-5:坂を転がるボールの運動

このことを、数式で確認してみよう。

ボールの運動は、 式\(\text{(4-10)}\) で示したNewtonの運動方程式で表せる。再記すると、

$$ m \frac{\mathrm{d}^2 x}{ \mathrm{d} t^2 } = F \tag{4-10} $$

ここで、

\begin{alignat}{3}

&m & \quad & \colon \; 質量 && \mathrm{[kg]} \\

&x & \quad & \colon \; 位置 & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[m]} \\

&t & \quad & \colon \; 時間 & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[s]} \\

&F & \quad & \colon \; 力 && \mathrm{[N]}

\end{alignat}

今、時間が逆向きとするとどうなるか考える。つまり、\( t=-t^\ast \) として、式\(\text{(4-10)}\) に代入する。すると、

$$ m \frac{\mathrm{d}^2 x}{ \mathrm{d} (-t^\ast)^2 } = m \frac{\mathrm{d}^2 x}{ \mathrm{d} t^{\ast 2} } = F \tag{4-15} $$

となり、元の式\(\text{(4-10)}\) と全く同じ形となる。だから、時間の向きの区別はできない。

このことを、時間反転対称性がある、という。これ以外にも、量子力学など、ほとんどの物理法則には時間反転対称性があることが知られている。しかし、熱いコーヒーは冷めてしまうが逆の過程は起きないことを経験的に知っているように、熱力学では時間の向きが決められてしまう。コーヒーの例を微視的に見たときに、原子や分子が力学に従っていると考えれば、逆の過程が起こってもよいのである。しかし、巨視的にみたときは、そのような現象は起きない。

このことは、先に述べたように、熱力学第2法則として定めているが、「何故か?」は誰も知らないのである。

別記事で、以下のように書いたが、いろいろなことが分かってきた現代において、根本的な謎の一つは、この「時間」であろう。

熱力学的には、温度とはエントロピーと表裏一体の物理量であり、この「エントロピー」もまた説明が難しい物理量であるが、それ以上のことは熱力学では何も答えてくれない。その本質は、統計熱力学や量子力学でようやく明らかになってくるのだが、未だに研究されている分野であり、特にエントロピーという単語は様々な場面で耳にすると思う。自分はこのエントロピーに関連する研究が、時間の概念や重力、ひいては宇宙の成り立ちに至るまで、いつの日か解明してくれると思っている。

料理工学、爆誕

現代においては、多少の科学技術の進歩ではあまり驚かなくなってしまった。電気のない時代に電気を作った、蒸気機関を作った、核エネルギーを見つけた、というようなものと同じレベルの衝撃は、現代では、時間の概念の解明(タイムトラベル可能か)、重力の解明などの、宇宙に関する大いなる謎の解明しか無いような気がしている。

話を戻そう。

エネルギー保存則を熱力学に適用したものが、熱力学第1法則であった。今回考える熱交換についての出発点はこれである。一方、熱交換を行う管路は常に流体が流れていて、閉鎖されていない。このような系では、系内の質量が保存する必要があるため、入口と出口での質量流量は等しい。また、系内の温度や圧力は、時間的に変化しないものとすると、このような系を定常流動系という。この場合、熱力学第1法則はどう表現できるだろうか。

まず、図4-6に示すように、低温流体側の微小領域を考える。

図4-6:並流型熱交換器の低温流体側の微小領域

ここで、

\begin{alignat}{3}

&U & \quad & \colon \; 内部エネルギー && \mathrm{[J]} \\

&p & \quad & \colon \; 圧力 && \mathrm{[N/m^2]} \\

&V & \quad & \colon \; 体積 && \mathrm{[m^3]} \\

&m & \quad & \colon \; 質量 && \mathrm{[kg]} \\

&v & \quad & \colon \; 速度 && \mathrm{[m/s]} \\

&g & \quad & \colon \; 重力加速度 && \mathrm{[m/s^2]} \\

&z & \quad & \colon \; 基準点からの高さ &\qquad \qquad \qquad \qquad& \mathrm{[m]}

\end{alignat}

入口において、内部エネルギー \(\mathrm{d}U_1\) の流体が、圧力 \(p_1\)、体積 \(\mathrm{d}V_1\) で流入すると、入口で流入することにより系が仕事 \(p_1\mathrm{d}V_1\) を受ける。また、流動しているから、巨視的な力学的エネルギー (運動エネルギーと位置エネルギー) も考慮しなければならない (内部エネルギーは微視的な力学的エネルギーである)。すなわち、入口から系に流入する総エネルギーは、

$$ \mathrm{d}U_1 + p_1 \mathrm{d}V_1 + \frac{1}{2}m_1 v_1^2 + m_1 g z_1 \tag{4-16} $$

と表せる。一方、出口においても同様に考えると、内部エネルギー \( \mathrm{d}U_2\) の流体が、圧力 \(p_2\)、体積 \(\mathrm{d}V_2\) で流出すると、系が外部に仕事 \(p_2\mathrm{d}V_2\) をする。力学的エネルギーも考慮して、出口において系から流出するエネルギーは、

$$ \mathrm{d}U_2 + p_2 \mathrm{d}V_2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2 + m_2 g z_2 \tag{4-17} $$

と表せる。一方、隣接する管の伝熱面を介して外部から熱量 \( \mathrm{d}^\prime Q\) が流入し、また、系内の温度は時間的に変化せず、内部エネルギーの変化がないことから、この系のエネルギー保存則 (熱力学第1法則) は、以下のように表現できる。このとき、符号の向きに注意する。今、外部から系内に流入する向きを正としている。

$$ ( \mathrm{d}U_1 + p_1 \mathrm{d}V_1 + \frac{1}{2}m_1 v_1^2 + m_1 g z_1 )

{}- ( \mathrm{d}U_2 + p_2 \mathrm{d}V_2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2 + m_2 g z_2 ) + \mathrm{d}^\prime Q = 0 \tag{4-18} $$

ところで、巨視的な力学的エネルギー (流体の運動エネルギーと位置エネルギー) と熱量の関係を見てみよう。例えば、水をある高さから落とし、その位置エネルギーが全て水温上昇に使われるとする場合、同量の水を1℃上昇させるために必要な高さは、

\begin{align}

\begin{split}

mgh &= mc \cdot 1 \\[0.5em]

h &= \frac{c}{g}=\frac{4182}{9.80665} \approx 426.4 \, \mathrm{[m]}

\end{split}

\tag{4-19}

\end{align}

ここで、

\begin{alignat}{3}

&m & \quad & \colon \; 水の質量 && \mathrm{[kg]} \\

&g & \quad & \colon \; 重力加速度, 9.80665 & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[m/s^2]} \\

&h & \quad & \colon \; 高さ & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[m]} \\

&c & \quad & \colon \; 水の比熱, 20^\circ \mathrm{C}において 4182 && \mathrm{[J/(kg.K)]}

\end{alignat}

となり、たった1℃上昇させるためには、400 m 以上の高さを要する。

同様に、ある速度で流れる水を急にせき止めて、その運動エネルギーが全て水温上昇に使われる場合、同量の水を1℃上昇させるために必要な速度は、

\begin{align}

\begin{split}

\frac{1}{2}mv^2 &= mc \cdot 1 \\[0.5em]

v &= \sqrt{2 \cdot 4182} \approx 91.45 \, \mathrm{[m/s]}

\end{split}

\tag{4-20}

\end{align}

ここで、

\begin{alignat}{3}

&m & \quad & \colon \; 水の質量 && \mathrm{[kg]} \\

&v & \quad & \colon \; 水の速度 & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[m/s]} \\

&c & \quad & \colon \; 水の比熱, 20^\circ \mathrm{C}において 4182 && \mathrm{[J/(kg.K)]}

\end{alignat}

となり、たった1℃上昇させるためには、90 m/s 以上の速度を要する。

以上のように、大多数の工学的装置では、流体の巨視的な力学的エネルギーは、熱エネルギーに比べると十分に小さく、無視しても問題ないことが多い。(今回の場合、水は非圧縮性と見做せるから速度は変化せず、また水平方向に熱交換流路を設置するイメージであれば、巨視的な力学的エネルギーを考慮しても、その差分はゼロとなる。)

したがって、式\(\text{(4-18)}\) から巨視的な力学的エネルギーを無視し、見やすく変形すると次式を得る。

$$ ( \mathrm{d}U_2 + p_2 \mathrm{d}V_2 ) {}- ( \mathrm{d}U_1 + p_1 \mathrm{d}V_1) = \mathrm{d}^\prime Q \tag{4-21} $$

ここで、\(U+pV\) なる量が繰り返し出てくるので、これを新たな量として、

$$ H=U+pV \tag{4-22} $$

と定義する。この \(H\) を、エンタルピーと呼ぶ。エントロピーと言葉が似ているが、全く異なる物理量である。これの微小変化は

$$ \mathrm{d}H=\mathrm{d}U+p \mathrm{d}V \tag{4-23} $$

と表せることに注意すると、式 \(\text{(4-21)}\) は

$$ \mathrm{d}H_2 {}- \mathrm{d}H_1 = \mathrm{d}^\prime Q \tag{4-24} $$

と整理できる。ここで、今、流体は水を考えていて非圧縮性と見做せるから、\(\mathrm{d}V_1= \mathrm{d}V_2\) である。また、簡単のため圧力変化も無く、\(p_1= p_2\) とする。(実際には、管内壁には摩擦損失が存在して、圧力降下が起こる。細長いストローでジュースを飲むには、より強い吸引力が必要なことからも明らかである。一般に、管摩擦損失は管の直径が小さく流速が速いほど大きくなるが、今は十分大きな管路で、また管摩擦損失によるエネルギーよりも伝熱面からの熱量の割合が大きい場合を考えよう。そうすれば、これを無視しても非現実的な解にはならないだろう。)

これらを考慮すると、式\(\text{(4-24)}\) は、

$$ \mathrm{d}U_2 {}- \mathrm{d}U_1 = \mathrm{d}^\prime Q \tag{4-25} $$

となる。ここで、右辺の \( \mathrm{d}^\prime Q \) について考える。式\(\text{(4-1)}\) で示したように、 隔壁 ( 長さ: \(\mathrm{d}x\), 奥行:単位長さ) を介して高温流体から低温流体への伝熱量 \( \mathrm{d}^\prime \dot{Q}\) は、微小部分の隔壁面積が \(\mathrm{d}x\) であることに注意すると、

$$ \mathrm{d}^\prime \dot{Q}=K ( T_\mathrm{h} {}- T_\mathrm{c} ) \mathrm{d}x \tag{4-1} $$

と表せる 。\(\dot{Q}= \frac{\mathrm{d}^\prime Q}{\mathrm{d}t}\) であるから (伝熱量の単位 \(\mathrm{[W]} = \mathrm{[J/s]} \) )、

$$ \mathrm{d}^\prime Q = K ( T_\mathrm{h} {}- T_\mathrm{c} ) \mathrm{d}x \mathrm{d}t \tag{4-26} $$

となる。これらをまとめると、

$$ \mathrm{d}U_2 {}- \mathrm{d}U_1 = K ( T_\mathrm{h} {}- T_\mathrm{c} ) \mathrm{d}x \mathrm{d}t \tag{4-27} $$

となる。両辺を \(\mathrm{d} x \) で割ると、

$$ \frac{\partial U_2}{\partial x} {}- \frac{\partial U_1}{\partial x} = K ( T_\mathrm{h} {}- T_\mathrm{c} ) \mathrm{d}t \tag{4-28} $$

を得る。わざとらしく偏微分 \( \frac{\partial U}{\partial x} \) としたが、今回の場合は定常流動系であり、内部エネルギーは位置のみの関数 \(U=U(x)\) として表現できるだろうから、 \( \frac{\mathrm{d} U}{\mathrm{d} x} \) と表現しても問題ないだろう。しかし、一般には内部エネルギーはいくつかの変数の関数となるから、誤解を防ぐために \( \frac{\partial U}{\partial x} \) と表記している。

さて、\( \frac{\partial U}{\partial x} \) なる量を、もう少し考えていく。内部エネルギー \(U\) の表記のままでは思考が行き止まってしまうので、どうにか変形して我々のよく知る量、例えば温度 \(T\) などを用いて表現したい。第一段階は、この \(U\) を別の表現に変えることから始まる。内部エネルギーの意味は難しいが、単位は \(\mathrm{[J]}\) である。だから、

$$ U=me \tag{4-29} $$

と書けるだろう。ここで、

\begin{alignat}{3}

&U & \quad & \colon \; 内部エネルギー && \mathrm{[J]} \\

&m & \quad & \colon \; 質量 && \mathrm{[kg]} \\

&e & \quad & \colon \; 単位質量当たりの内部エネルギー & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[J/kg]}

\end{alignat}

である。また、

$$ m=\rho A \mathrm{d}x \tag{4-30} $$

\begin{alignat}{3}

&\rho & \quad & \colon \; 流体の密度 && \mathrm{[kg/m^3]} \\

&A & \quad & \colon \; 管路の断面積 & \qquad \qquad \qquad \qquad & \mathrm{[m^2]}

\end{alignat}

であるから、

\begin{align}

\begin{split}

\frac{\partial U}{\partial x} & = \frac{\partial (me)}{\partial x} \\[0.5em]

& = \frac{\partial (\rho A \mathrm{d}x \cdot e)}{\partial x} \\[0.5em]

& = \frac{\partial (\rho e)}{\partial x} A \mathrm{d}x \\[0.5em]

& = \left( e \frac{\partial \rho}{\partial x} + \rho \frac{\partial e}{\partial x} \right) A \mathrm{d}x

\end{split}

\tag{4-31}

\end{align}

一般に、\(\rho\) は温度 \(T\) に依存し、\(\rho=\rho(T)\) である。今、\(T\) は位置 \(x\) の関数であるから \(\rho=\rho(T(x))\) である。 さらに、他のパラメータによるかもしれないし、もっといえば \(\rho=\rho(T(x, y, \cdots))\) かもしれない (今回の例題では考慮する必要はないが)。一般的に書けば、

$$ \rho = \rho (T(x, y, \dots), \alpha(x, y, \dots), \beta(x, y, \dots), \dots) \tag{4-32} $$

となる。\(\alpha, \beta, \dots \) は、密度に影響を与えるパラメータであり、例えば圧力などである。このような関数の\(x\) による偏微分は以下のように表せる。

$$ \frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{\partial \rho}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial x}

+ \frac{\partial \rho}{\partial \alpha} \frac{\partial \alpha}{\partial x}

+ \frac{\partial \rho}{\partial \beta} \frac{\partial \beta}{\partial x} + \cdots \tag{4-33} $$

あらゆる可能性を考えたものの、今回の場合、圧力 \(P\) の変化は考えないのだから、密度 \(\rho\) は温度 \(T\) のみの関数となるだろう、と予測できる。すなわち、 \(T\) 以外の偏微分はゼロと見做すことにより、

$$ \frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{\partial \rho}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial x}

\tag{4-34} $$

と簡略化できる。なんだ、最初から \(\rho=\rho(T)\) として考えれば式\(\text{(4-33)}\) のような長い展開式を考える必要はないじゃないか、と思うかもしれない。たしかにその通りである。しかし、それは今回の例題に限った話であって、例えば圧力や他の要因も考えなければならない場合には、\(\rho=\rho(T)\) と思い込んでしまうと思わぬ見落としやミスを生じる。冗長な書き方になったが、正しい式をまず把握して、何をどう簡略化したか、という情報は汎用的に考える上で非常に重要なことであると思っている。だから、本記事に限らず、本webサイトでは、必要である限り厳密な方法を記載するよう心掛けている。

上記の議論は、単位体積当たりの内部エネルギー \(e\) の位置 \(x\) による偏微分にも適用できる。すなわち、

$$ \frac{\partial e}{\partial x} = \frac{\partial e}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial x}

\tag{4-35} $$

と表せる。ここで、\( \frac{\partial e}{\partial T} \) なる量は、単位質量・単位温度当たりの内部エネルギーを意味しており、単位は \(\)\(\mathrm{[J/(kg \cdot K)]}\) であるが、これは、比熱 \(c\) である。すなわち、

\begin{align}

\begin{split}

\frac{\partial e}{\partial x} &= \frac{\partial e}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial x} \\[0.5em]

& = c \frac{\partial T}{\partial x}

\end{split}

\tag{4-36}

\end{align}

となる。以上の議論をまとめると、

\begin{align}

\begin{split}

\frac{\partial U}{\partial x} & = \frac{\partial (me)}{\partial x} \\[0.5em]

& = \frac{\partial (\rho A \mathrm{d}x \cdot e)}{\partial x} \\[0.5em]

& = \frac{\partial (\rho e)}{\partial x} A \mathrm{d}x \\[0.5em]

& = \left( e \frac{\partial \rho}{\partial x} + \rho \frac{\partial e}{\partial x} \right) A \mathrm{d}x \\[0.5em]

& = \left( e \frac{\partial \rho}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial x}+ \rho \frac{\partial e}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial x}\right)A\mathrm{d}x \\[0.5em]

& = \left( e \frac{\partial \rho}{\partial T}+\rho c \right) \frac{\partial T}{\partial x}A\mathrm{d}x

\end{split}

\tag{4-37}

\end{align}

ここで、密度 \(\rho\) が温度 \(T\) によらず一定ならば、\(\frac{\partial \rho}{\partial T}=0\) となるので、

\begin{align}

\begin{split}

\frac{\partial U}{\partial x} & = \rho c A\mathrm{d}x \frac{\partial T}{\partial x} \\[0.5em]

& = mc \frac{\partial T}{\partial x}

\end{split}

\tag{4-38}

\end{align}

となる。これを式\(\text{(4-28)}\) に代入すると、

\begin{align}

\begin{split}

\frac{\partial U_2}{\partial x}-\frac{\partial U_1}{\partial x}&=K(T_\mathrm{h}-T_\mathrm{c})\mathrm{d}t \\[0.5em]

m_2c_2\frac{\partial T_2}{\partial x}-m_1c_1\frac{\partial T_1}{\partial x}&=K(T_\mathrm{h}-T_\mathrm{c})\mathrm{d}t \\

\end{split}

\tag{4-39}

\end{align}

今、定常流動系であるから 出入りする質量 \(m\) は等しく、また比熱 \(c\) も変化しないとすると、\(m_1=m_2=m_\mathrm{c}\), \(c_1=c_2=c_\mathrm{c}\) として、

\begin{align}

\begin{split}

m_\mathrm{c} c_\mathrm{c}\left(\frac{\partial T_2}{\partial x}-\frac{\partial T_1}{\partial x}\right)&=K(T_\mathrm{h}-T_\mathrm{c})\mathrm{d}t \\[0.5em]

m_\mathrm{c} c_\mathrm{c}\frac{\partial (T_2-T_1)}{\partial x}&=K(T_\mathrm{h}-T_\mathrm{c})\mathrm{d}t

\end{split}

\tag{4-40}

\end{align}

ここで、今考えている低温流体の微小区間の端面にて出入りする温度がそれぞれ \(T_1, T_2\) であるから、\(T_\mathrm{c}\) はこれらの平均温度と考えることができる。すなわち、

$$ m_\mathrm{c} c_\mathrm{c}\frac{\partial T_\mathrm{c}}{\partial x}=K(T_\mathrm{h}-T_\mathrm{c})\mathrm{d}t \tag{4-41} $$

両辺を \(\mathrm{d}t\) で割ると、

$$ \dot{m_\mathrm{c}}c_\mathrm{c}\frac{\partial T_\mathrm{c}}{\partial x}=K(T_\mathrm{h}-T_\mathrm{c}) \tag{4-42} $$

を得る。ここで、\( \dot{m} =\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}\) であり、質量流量 \(\mathrm{[kg/s]}\) を意味する。

以上は低温流体側を考えたが、高温流体側も同様になる。ただし、熱量の移動方向が逆になるので、

$$ \dot{m_\mathrm{h}}c_\mathrm{h}\frac{\partial T_\mathrm{h}}{\partial x}=-K(T_\mathrm{h}-T_\mathrm{c}) \tag{4-43} $$

となる。式\(\text{(4-42)}\) および式\(\text{(4-43)}\) は、並流型熱交換器の流体温度の挙動を表す式である。未知数が \(T_\mathrm{h}, T_\mathrm{c} \) の2個であり、式の数も2個だから解ける。連立微分方程式となるが、それぞれの両辺を足したり引いたりすると綺麗になるので、比較的簡単に解くことができて、

\begin{align}

\begin{split}

&T_\mathrm{h} &= \frac{\dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c} (T_\mathrm{hi}-T_\mathrm{ci})}

{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h} + \dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}}

\exp \left\{ -\left(

\frac{K}{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h}} + \frac{K} {\dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}}

\right)x\right\}

+ T_\mathrm{hi} {}- \frac{\dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c} (T_\mathrm{hi}-T_\mathrm{ci})}{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h} + \dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}} \\[0.5em]

&T_\mathrm{c} &= -\frac{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h} (T_\mathrm{hi}-T_\mathrm{ci})}

{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h} + \dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}}

\exp \left\{ -\left(

\frac{K}{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h}} + \frac{K} {\dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}}

\right)x\right\}

+ T_\mathrm{ci} + \frac{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h} (T_\mathrm{hi}-T_\mathrm{ci})}{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h} + \dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}} \\[0.5em]

&T_\mathrm{h}-T_\mathrm{c} &= (T_\mathrm{hi}-T_\mathrm{ci})

\exp \left\{ -\left(

\frac{K}{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h}} + \frac{K} {\dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}}

\right)x\right\}

\end{split}

\tag{4-44}

\end{align}

を得る。各項の係数はごちゃごちゃしているが、単なる指数関数である。これらを表計算ソフトで描画したものが、図3-2および図3-4である。

次に向流型熱交換器を考えるが、考え方は並流型とほとんど同じである。ただし、低温流体の流れる向きが逆になるので、符号に注意すると、

図4-7:向流型熱交換器における微小領域の取り方

\begin{align}

\begin{split}

\dot{m_\mathrm{c}}c_\mathrm{c}\frac{\partial T_\mathrm{c}}{\partial x}=-K(T_\mathrm{h}-T_\mathrm{c}) \\[0.5em]

\dot{m_\mathrm{h}}c_\mathrm{h}\frac{\partial T_\mathrm{h}}{\partial x}=-K(T_\mathrm{h}-T_\mathrm{c})

\end{split}

\tag{4-45}

\end{align}

を導出できる。これを解くと、

\begin{align}

\begin{split}

&T_\mathrm{h} &= -\frac{\dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c} (T_\mathrm{hi}-T_\mathrm{co})}

{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h} {}- \dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}}

\exp \left\{ -\left(

\frac{K}{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h}} {}- \frac{K} {\dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}}

\right)x\right\}

+ T_\mathrm{hi} + \frac{\dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c} (T_\mathrm{hi}-T_\mathrm{co})}{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h} {}- \dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}} \\[0.5em]

&T_\mathrm{c} &= -\frac{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h} (T_\mathrm{hi}-T_\mathrm{co})}

{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h} {}- \dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}}

\exp \left\{ -\left(

\frac{K}{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h}} {}- \frac{K} {\dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}}

\right)x\right\}

+ T_\mathrm{co} + \frac{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h} (T_\mathrm{hi}-T_\mathrm{co})}{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h} {}- \dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}} \\[0.5em]

&T_\mathrm{h}-T_\mathrm{c} &= (T_\mathrm{hi}-T_\mathrm{co})

\exp \left\{ -\left(

\frac{K}{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h}} {}- \frac{K} {\dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}}

\right)x\right\} \\[0.5em]

\end{split}

\tag{4-46}

\end{align}

を得る。これらを表計算ソフトで描画したものが、図3-3および図3-5である。

少し厄介なのは、\(T_\mathrm{c}\) を求める式に未知数である \(T_\mathrm{co}\) が入っている点である。本当は既知である \(T_\mathrm{ci}\) で書き下すべきだが、なかなか大変な式になる。\(x=L\) において \(T_\mathrm{c}=T_\mathrm{ci}\) であるから、

$$ T_\mathrm{ci} = -\frac{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h} (T_\mathrm{hi}-T_\mathrm{co})}

{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h} {}- \dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}}

\exp \left\{ -\left(

\frac{K}{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h}} {}- \frac{K} {\dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}}

\right)L\right\}

+ T_\mathrm{co} + \frac{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h} (T_\mathrm{hi}-T_\mathrm{co})}{\dot{m_\mathrm{h}} c_\mathrm{h} {}- \dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c}} \tag{4-47}$$

式\(\text{(4-47)}\) を \(T_\mathrm{co}=\dots \) と書き直せばよいのだが、複雑な式になるのでやめておこう。excelのゴールシーク機能等を使えば、式の形は知らなくても \(T_\mathrm{co}\) は容易に算出できる。

また、流量が同じ場合、分母がゼロになってしまうのでエラーとなる。このような場合は、極わずかにどちらかの流量に差をつければよいだろう。どうしても厳密に表現したい場合は、解の導出の過程で、同流量の場合として別式を求めればよい (図3-3に示したように、温度は位置の一次関数となる)。

5. おわりに

今回は、身の回りの熱的な現象を定量評価するような内容であった。熱交換をキーワードとして、熱力学の前提条件 (第1法則, 第2法則) や重要な考え方 (準静的過程, 状態量) を紹介し、これを具体的に評価していく方法として微分方程式の導出を行った。教科書的な内容にならないように、極力読みものとなるように記述した。一方で、何を無視して、何を無視しなかったか、その思考の過程が分かるように厳密性は確保した。

実は、最終的な微分方程式は次のように簡単に導出できる。

例えば、式\(\text{(4-42)}\) の導出について、図4-6を見ると、低温流体は \(\mathrm{d}x\) の区間を通過する間に、\(\mathrm{d}^\prime Q\) だけ熱エネルギーを得るから、

$$ \dot{m_\mathrm{c}} c_\mathrm{c} \mathrm{d}T_c = K(T_\mathrm{h}-T_\mathrm{c}) \mathrm{d}x \tag{5-1} $$

となり、式\(\text{(4-42)}\) と同じ微分方程式が得られる。この導出方法は関連文書(1)でも採用されている。センスの良い人ならこれが最短の導出だが、4章で述べたような、「何を無視して、何を無視しなかったか」という思考を一瞬で行う必要があり、複雑な問題だと思わぬミスをする場合がある。だから、本記事ではこの簡単な導出は行わず、熱力学第1法則から出発する地道な導出方法を採用した。結果は同じだが、この地道な手法は、他の問題や、何なら熱力学以外でも通用する汎用的な考え方であると思う。